豊後高田城跡 (大分県) ― 2018年11月10日 13時37分46秒

名 称 : 高田城 (たかたじょう) 別 名 : 柴崎城・(豊州陣屋)

所在地 :大分県豊後高田市玉津字本丸

築城年間 : 建久七年(1196年)

築城者 : 高田重定

歴代城主 : 高田氏・竹中氏・松平氏.

形 式 : 平山城

(写真をクリックするとおおきくなります)===高田城跡の石垣===この石垣は、建久七年(1196年鎌倉時代)に築かれた、城壁です。高田城の歴史が刻まれた貴重な文化財です。

この石段は、建久七年(1196年鎌倉時代)源頼朝の庶子大友能直(豊後国師)から、この邑(現、高田)を与えられた家臣の高田掃部助重定が、創めて城(高田城)を築いたときの歴史ある古の石段です。

熊野磨崖仏 (大分県) ― 2018年10月30日 11時56分10秒

名 称 ・み仏の里 熊野磨崖仏

所在地 ・大分県豊後高田市田染平野

駐車場 ・有り(無料)

紀州熊野から田染に、お移りになった権現さまは霊験あらたかで、近郷の人々はお参りするようになってからは家は栄え、健康になりよく肥えていた。その時、何処からか一匹の鬼がやってきて住みつきました。鬼はこのよく肥えた人間の肉が食べたくてしかたないが権現さまが怖くてできなかった。 然しどうしても食べたくなってある日、権現さまにお願いしたら、「日が暮れてから翌朝鶏が鳴くまでの間に下の鳥居から神殿の前まで百段の石段を造れ、そうしたらお前の願いを許してやる。然しできなかったらお前を食い殺すぞ」 と云われた。権現さまは一夜で築くことはできまいと思って無理難題を申しつけたのですが鬼は人間が食べたい一心で西叡山に夕日が落ちるて暗くなると山から石探して運び石段を築きはじめました。

真夜中頃になると神殿の近くで鬼が石を運んで築く音が聞こえるので権現さまは不審に思い神殿の扉を開いて石段を数えてみるともう九十九段を築いて、下の方から鬼が最後の百段目の石をかついで登って来る。権現さまはこれは大変と、かわいい里の人間が食われてしまう、何とかしなければと、お考えになり声高らかに、コケコウーロと鶏の声をまねられたら、これを聞いた鬼はおわてて「夜明けの鶏が鳴いた、もう夜明けか、わしはこのままでは権現さまに食われてしまう、逃げよう」と最後の石をかついだまま夢中で山の中を走り、一里半(6キロ)ほど走ってやっと平地に出ましたが、息がきれて苦しいので、かついだ石を放ったら石が立ったまま倒れないので、そこを立石(速見郡山香町)と呼ぶようになった。

鬼はそのまま倒れて息絶えた。これを聞いた里人たちは、これで安心して日暮らが出来る。これも権現さまのおかげと、岩に彫んだ大日さまのお加護であると朝夕感謝するようになった。

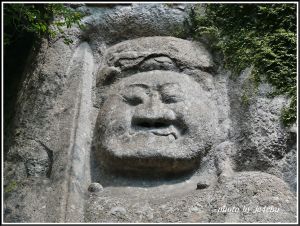

===熊野磨崖仏パンフレットより===(写真をクリックすると大きくなります)===大日如来像===

大日如来像は、高さ約6.7メートルの半身像。高さ約8メートルのくぼみ(龕(がん))の中に彫り出されています。螺髪等の造形的特徴から、不動明王像よりも制作年代が下ると推定されている。通常の大日如来像は菩薩形(髻を結い、装身具を着ける)に造形されるが、本像は頭髪を螺髪としており、本来の像名は不明である。重要文化財指定名称は「如来形像」となっています。

(写真をクリックすると大きくなります)===不動明王像===

不動明王像は、高さ約8メートルの半身像。比較的軟らかく加工しやすい岩壁に刻まれており風化が進行しているため、不動明王像ではあるが憤怒の相は現さず、口元に柔和な笑みを浮かべているようにも見える。左右両脇には高さ約3メートルの矜羯羅童子、制多迦童子像の痕跡が認められる。

蓮華山 富貴寺(大分県) ― 2018年10月19日 12時16分46秒

名 称 ・蓮華山 富貴寺

所在地 ・大分県豊後高田市田染蕗

駐車場 ・有り(無料)

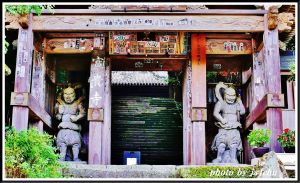

富貴寺(ふきじ)は、大分県豊後高田市田染蕗(たしぶふき)にある天台宗の寺院。山号を蓮華山と称する。本尊は阿弥陀如来、開基は仁聞と伝える。

富貴寺大堂(おおどう)は、近畿地方以外に所在する数少ない平安建築のひとつとして貴重な存在であり、1952年11月22日に国宝に指定されている。また、2013年10月17日には、富貴寺境内が史跡に指定されています。

富貴寺大堂は、明治四十年に特別保護建造物に指定され、昭和二十七年以降は国宝として保護されています。阿弥陀如来像は、大正七年に国宝に、昭和二十五年に重要文化財に指定されています。平安後期、浄土思想阿弥陀信仰全盛期の建立で、総素木(榧)造りです。三間四間(柱の間が三つと四つ)の建物で、周囲に廻り縁があります。大面取の方柱に舟肘木をのせ、その上に単層宝形造りの屋根をのせ、行基瓦葺二重繁垂木になっています。簡素な形、優美な屋根の線、それらがどっしりとした安定感を与えています。内部は板敷で、四天柱で内陣が区切られ、阿弥陀如来像が安置されています。須弥壇の格狭間の線はふっくらと優しい形をしており、小組格天井は端正です。大堂はこれまでに四回の大修理が加えられました。分和二年(1352)の墨書きのある棟木の一部が残存しています。現在のものは昭和二十三年から二十五年に大修理されたもので、昭和四十年には行基葺に改修されています。

国宝大堂は、西国唯一の阿弥陀堂であり、九州最古の和様建築物です。内陣中央には本尊阿弥陀如来像(重要文化財)が安置され、堂内の壁画は平安三壁画の一つに数えられています。

本尊は阿弥陀如来像で、高さ約八十五センチの榧材寄木造り。螺髪で、二重円光(後補)を背負っています。蓮華座の上に結跏趺座し、上品上生の印を結んでいます。現在は素木のままですが、もとは華麗な漆箔像であったらしく、螺髪にそのあとが見られます。伏し目がち、半開のまなざし、ふくよかかな相貌をしており、藤原時代末期の作と推定されています。本堂には阿弥陀三尊像安置されており、阿弥陀如来像は高さ約八十八センチ観世音菩薩と勢至菩薩はともに立像で約百三センチ。藤原時代末期の秀作で、現在は県指定有形文化財になっており、平成十四年に修復されました。

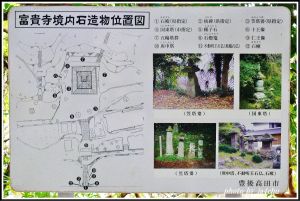

(写真をクリックすると大きくなります)===富貴寺境内石造物位置図===新年のご挨拶 ― 2018年01月01日 00時00分00秒

新緑の豊前国分寺 (福岡県) ― 2017年06月05日 10時06分46秒

名 称 ・豊前国分寺三重塔

所在地 ・福岡県京都郡みやこ町国分279番地 1

駐車場 ・有り(無料)

天平勝宝8年(756年)、筑後・肥前・肥後・豊前・豊後・日向等26国の国分寺に「仏事荘厳具の下賜」がされ、このころまでに豊前国分寺では主要な建物が完成したと考えられています。その後、平安時代にかけて盛んに活動を続けていた諸国の国分寺も、鎌倉時代以降多くが衰退していきました。しかし、豊前国分寺は平安時代に天台宗の勢力下に入り、鎌倉・室町時代にもかわらず法灯をともし続けていました。そして、天正年間(1573年~1592年)初期に戦国大名大友氏の戦火にあい、主要建物は全て焼失したと伝えられています。

(写真をクリックすると大きくなります)====豊前国分寺三重塔====その後、天正年間中にはいち早く同地に草庵が建てられ、本尊薬師如来が造仏安置されました。本格的な再建は、江戸時代以降小笠原藩の援助を受けて当時の歴代住職の努力によって進みました。 現在敷地に残る建物のうち本堂は寛文6年(1666年)、鐘楼門は貞享元年(1684年)に建立されたものです。なお、国分僧寺の敷地は昭和51年(1976年)に国の史跡に指定されています。

現在敷地に残る建物のうち本堂は寛文6年(1666年)、鐘楼門は貞享元年(1684年)に建立されたものです。 なお、国分僧寺の敷地は昭和51年(1976年)に国の史跡に指定されています。

(写真をクリックすると大きくなります)====豊前国分寺三重塔====国分僧寺の塔は本来七重塔で、当初鐘楼門をはさんで三重塔とは反対の東側にあったと推定されています。焼失後、塔が再建さたのは明治になってからです。住職宮本孝梁師の発願により、明治21年(1888年)に着工し、28年完成、29年1月に落慶法要が行われました。 三重塔は昭和32年に福岡県の有形文化財に指定されています。建物の高さは約23.3m、約初層の大きさは一辺が約7.5mです。建築様式は層塔と多宝塔の折衷様式で、心柱は全長23m・根元60cm角の杉材の一本物です。

屋根の瓦は発掘調査で出土した大宰府系を復元しています。内部には大日如来を安置しています。二層目の上部の外壁面には、明治の文名開化の香りを漂わせる十二星座の彫刻が見られます。 その後100年経過して傷みが激しかったため、昭和60年から62年に全面的な解体修理が実施されました。 建築様式は層塔と多宝塔の折衷様式で、心柱は全長23m・根元60cm角の杉材の一本物です。屋根の瓦は発掘調査で出土した大宰府系を復元しています。内部には大日如来を安置しています。二層目の上部の外壁面には、明治の文名開化の香りを漂わせる十二星座の彫刻が見られます。

(写真をクリックすると大きくなります)====豊前国分寺三重塔====相輪は通常七つの部分から成っています。上から宝珠(お釈迦様の遺骨を納めるところ。)竜車(高貴な人をのせる乗り物を表す。)水煙(火炎の透かし彫りですが火をきらうことから水煙と呼ばれています。)宝輪(九つの五大如来と四大菩薩を表します。)請花(全部を受ける飾り台。)伏鉢(土饅頭の部分)露盤(伏鉢の土台)

花の海 Ⅱ (山口県) ― 2017年05月18日 13時46分55秒

|

花の海 Ⅱ (山口県)

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

名 称 ・花の海 (はなのうみ)

所在地 ・山口県山陽小野田市埴生3392

駐車場有り(無料) (入園無料)

(写真をクリックすると大きくなります)===花の海ポピー畑===山陽小野田市埴生のシステム生産農場「花の海」で約50万本のポピーが見頃を迎えています。昨年は、ピンク系の花が多く植えられていましたが、今年は、赤とオレンジの花が約1万2千平方メートルの畑に広がり、訪れた人の目を楽しませています。 花の海では耕作放棄地などを活用して季節の花を植えており、昨年11月下旬ごろに種をまいたシャーレーポピーは今月上旬ごろに咲き始めたようです。21日ごろまでがピークと思われます。

赤とオレンジの花が約1万2千平方メートルの畑に50万本のシャーレーポピーが咲き乱れ、訪れた人々の目を楽しませています。

津久見四浦半島の河津桜 (大分県) ― 2017年02月15日 19時38分38秒

この四浦半島は、大分県の南部に位置し、豊後水道に向かって東に突き出す、リアス式海岸が発達した半島です。集落は沿岸部に集中しており、この半島の稜線付近を境に、半島の北半分は津久見市で南半分は佐伯市(旧南海部郡上浦町)に分かれています。半島の北側には津久見湾、南側は佐伯湾が広がり、半島の突端にはマグロの遠洋漁業の基地として有名な保戸島があります。

(写真をクリックすると大きくなります)===四浦半島展望台から===四浦とは、四浦半島北岸にある落野浦・久保泊浦・鳩浦・深良津浦(現:津久見市四浦)の4つの浦の総称で昭和26年(1951年)までこの地域には四浦村があったそうです。北側の津久見市四浦地区には、3,600本以上の河津桜が植えられており桜の名所となっています。南側の佐伯市(旧上浦町)には、夫婦岩で有名な豊後二見ヶ浦、海水浴場百選に選定された瀬会海水浴場があります。半島の北側を大分県道611号四浦日代線、南側を大分県道541号四浦港津井浦線があります。

(写真をクリックすると大きくなります)===津久見の河津桜①===2005年から道沿いに地元の人たちにより植樹された河津桜が四浦半島の浦々に現在では、約4600本が点在しています。 毎年2月中旬から咲き始め、一足早い春を楽しめます。 四浦半島一円に点在しています。2017年2月15日には満開となっています。

河津桜の種類は、早咲きのオオシマザクラ系とヒカンザクラ系の自然交配種とされているようです。河津桜の特徴は、一般的なソメイヨシノのような薄いピンクよりも色が濃く、淡紅色のような色になります。花びらも少し大きめです。

(写真をクリックすると大きくなります)===津久見の河津桜③===立羽田の景 (大分県) ― 2017年01月14日 17時42分36秒

名 称* * 名勝耶馬溪(立羽田の景)

名勝国指定年月日* *大正十二年三月七日

所在地* *大分県玖珠郡玖珠町大字古後字柚ノ木

(写真をクリックすると大きくなります)===立羽田の景①===名勝耶馬溪(立羽田の景)は、文政元年(1818年)広島の文豪、頼山陽(らいさんよう)が日田より山国谷に入り、その奇巌奇勝の渓谷美を賞賛して耶馬溪図巻記に「耶馬溪山天下無」と詠い、ここから「耶馬溪」と名付けられたといわれいます。この奇峰と呼ばれる独特のやまなみは地下深部のマグマなどの火成活動によって、もたらされた岩石から作られたと考えられています。

その後、この奇岩秀峰や渓谷美から、大正十二年三月に国の名勝として指定を受けました。「名勝耶馬溪」は広範囲に及び東西四十キロ南北約三十五キロの中として六十六景が指定され町内では立羽田の景のほかに十六の景が指定されています。立羽田の景は、天に向かって突き通すように起立する岩峰とその岩脚に点在する民家や田園風景がうまく調和し、ほっとするような自然の景観を楽しむことができます。

(写真をクリックすると大きくなります)===立羽田の景③===角島灯台の水仙Ⅱ (山口県) ― 2017年01月06日 16時19分19秒

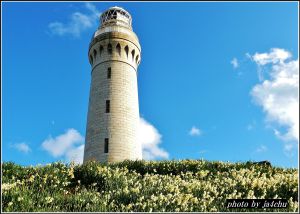

角島灯台は、日本海に浮かぶ山口県下関市の角島の北西端に位置する、夢ケ崎に立つ石造の灯台です。灯塔は総御影石造りで、日本に2基しかない無塗装の灯台の一つです。塔高は地上から29.62mで灯火標高(平均海面・灯火)まで44.66mで光達距離は約34kmまで届きます。「灯台の父」と呼ばれるリチャード・ヘンリー・ブラントンの設計による最後の灯台で、日本海では初めての洋式灯台です。

レンズは日本でも6箇所しかない特大のフレネルレンズで、第1等灯台に指定されています。この灯台は、歴史的文化財的価値が高いAランクの保存灯台です。日本の灯台50選にも選ばれている灯台で、北長門海岸国定公園内に含まれ、灯台周辺は下関市立の角島灯台公園として整備されています。灯台守の宿舎であった退息所が復元され資料館となり、参観灯台として常時内部が一般公開されています。 毎年、1月下旬から2月中旬にかけては、角島灯台の麓周辺でスイセンの花が咲き乱れ青空にそびえ立つ角島灯台はこの時期が一番綺麗です。

(写真をクリックすると大きくなります)===角島灯台と東屋===

最近のコメント