津和野城跡 (島根県) ― 2025年07月15日 15時03分23秒

|

国指定史跡 津和野城跡 (島根県) 津和野

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

名 称 ・津和野城跡 ・別名・一本松城、三本松城、蕗城、たく吾城

城郭構造 連郭式山城

築城主 : 吉見頼行

築城年 永仁3年(1295年)

主な城主 吉見氏、坂崎氏、亀井氏

所在地 ・島根県鹿足郡津和野

リフト運行時間 ・9:00~16:30料金・中学生以上700円 ・小学生以下500円

この山城は、文永、弘安の蒙古軍襲来を受けたのち、鎌倉幕府の命により吉見氏が石見の海岸防備のため築城したものである。この城は一本松城或いは三本松城と呼ばれ、1295年の築城開始以降、吉見氏が14代300年間増築補強を行い堅固な中世の山城となった。中世山城というのは、山頂部を削って曲輪と呼ぶ平坦部を作り、回りに空堀を掘った程度のものである。

この山城では1554年に「三本松城の役」と呼ばれる戦が行われた。城は大内氏連合軍の大軍に包囲されたが、百日余の篭城に耐えた。山城にもかかわらず井戸があったためという。 関ケ原の戦いで吉見氏は毛利氏とともに西軍として参戦、敗れて長州へ移されたあと、この地に初代津和野藩主として入部したのが坂崎出羽守成正であった。成正は従来の搦手を大手に改め、北方に出丸織部丸を築き、高い石垣を持つ近世の山城を築き上げた。その後、天主は1868年落雷で焼失、他の建物も明治時代に解体され、今では石垣と曲輪跡が残るだけである。

(写真をクリックすると大きくなります)===津和野城跡堀切跡 ===この出丸は、慶長五年(1600年)、吉見氏に代わり津和野へ入城した坂崎出羽守直盛が津和野城改築の時に築いたもので、築城の指揮を直盛の弟で、家老浮田織部がとったことから、別名「織部丸」ともいわれている。出丸が、本丸を守るための戦略上、防塁としての役割は必要不可欠であり、特に坂崎氏の時代には鉄砲に頼る実践的な戦術が進み、この場所を強化する必要があった。 出丸あたりは東西約18メートル、南北約44.5メートルあり、門を入ると右に番所があり、石垣に沿って堀が巡らされていた。また出丸門から本丸東門までの距離は約244メートルある。

三十間台からは、石見地域独特の赤瓦(石州瓦)で彩られた城下町と、標高907mの青野山の絶景を望めます。ここからの眺めは赤瓦と山々のコントラストが美しく、SLやまぐち号が走るとき城箱庭ように見えます。

津和野城三の丸から望む人質曲輪(手前)の高石垣は城内一の高さ約10m。奥は本丸石垣。

ここは当城の東門、坂崎氏以後亀井氏の代には大手門となったところである。ここを入って右手に見える石垣が三段になっているが、これは三段櫓の跡、この三段櫓跡を右に見て上がった所が西門跡、その右手を上がって馬立跡、台所跡、海老櫓跡と続く、また、ここを入って左へ廻って行ところが腰曲で、これを行くと隠し門に出る。左手の上が天守台でかっては、三層の天守閣があった。天守台を右にみて上がった所が太鼓丸跡、その上を三十間台といい、ここから城下が一望できる。

紅葉の岡城跡 (大分県) ― 2021年11月20日 20時58分59秒

|

国指定史跡 岡城跡 (大分県) 竹田市

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

名 称 ・岡城跡 ・別名・臥牛城

所在地 ・大分県竹田市大字竹田

入城受付時間 ・9:00~17:00入城料金・高校生以上300円 ・小中学生150円

◎岡城跡について

奥豊後の山深く、稲葉川と白滝川に挟まれた断崖絶壁の地に、天高くそびえ立つ高石垣。広大な敷地に広がる山城『岡城』は、総石垣のまさに「難攻不落の堅城」です。岡城は、兄である源頼朝に追われた源義経を迎えるため、文治元年(1118年)に緒方三郎惟栄が築城したという伝説にはじまります。

時は流れ、やがて岡城は豊後国守護大友氏の一族である志賀氏の居城となります。天正14年(1586年)薩摩の島津義弘率いる大軍が、志賀親次の守る岡城を攻撃します。島津軍は険峻な要害である岡城を落とすことができずに撤退し、「岡城は難攻不落の城」として世に広く知られるようになりました。その後、豊臣秀吉の朝鮮出兵で主家の大友氏が失脚すると志賀氏はこの地を去ることになりました。代わって中川氏が岡城の城主となり、明治四年(1871年)の廃藩置県により城を去るまでの277年間、岡城は中川氏の居城となりました。中川氏の時代に岡城の大改修が行われ、要害堅固な地形を土台とした総石垣の広大な近世城郭へと変貌していきました。

岡城を形成する断崖絶壁は、阿蘇山の噴火により流れ出した火砕流でできた阿蘇溶結凝灰岩の岩盤です。阿蘇溶結凝灰岩で形成された太地を、長い年月をかけて河川が削り、深い谷と断崖絶壁による要害堅固な岡城の地形が生み出されました。

大手門は、城の正面玄関であることに加え防御施設でもあります。大手門の石垣上には、櫓が渡されており、櫓上から敵を攻撃できるようになっていました。現在残る石垣や礎石・車敷等から、大手門の大きさが窺えます。

岡城では、文禄三年(1594年)中川氏入部後、大手・近戸・下原の三口が切り開かれ、かっての大手門はここよりも東側に設けられていましたが、慶長十七年(1612年)に岡城へ立ち寄った築城の名人である伊勢津藩主藤堂高虎の意見によって、今のように西向きに替えたとつたえられています。

西の丸には、三代藩主中川久清の隠居後の住まいとして御殿が造営されました。その後、政務の中心的な機能も西の丸へ集約されます。西の丸には、御殿のほかに馬場や庭園等があり、城内で最も広い曲輪でもありました。

三の丸は、他藩からの使者や家臣が藩主と対面する場であったとされています。現在は、三代藩主に藩政に関する指南を行った熊沢蕃山や幕末の勤皇の志士である小河一敏など、岡藩に縁のある人物の顕彰碑が建立されています。

太鼓櫓は岡城の中心部への入り口で、城内で最も重要な門です。2mほどの巨石を「切込接」という石積の技法を用い、隙間なく積まれた石垣は、藩主の権威の象徴であり、岡藩の石積技術の高さが窺えるものとなっています。太鼓櫓に隣接して鐘櫓があり、火災や緊急時には、銅鐘が打ち鳴らされていました。

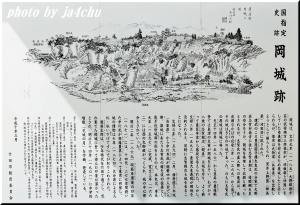

国指定史跡 岡城跡

岡城は、文治元年(1185)大野郡緒方荘の武将緒方三郎惟栄が、源頼朝と仲違いをしていた弟義経を迎えるため築城したと伝えられるが(*註1)、惟栄は大物浦(兵庫県)を出航しようとして捕らえられ、翌年上野国(群馬県)沼田荘に流された。

建武のころ豊後国守護大友氏の分家で大野荘志賀村南方に住む志賀貞朝は、後醍醐天皇の命令をうけ、岡城を修理して北朝と戦ったとされるが、志賀氏の直入郡への進出は、南北朝なかばの応安二年(1369)から後で(*註2)、その城はきむれの城(騎牟礼城)であった。のちに志賀氏の居城は岡城に移った。

天正十四年(1586)から翌年の豊薩戦争では島津の大軍が岡城をおそい、わずか十八歳の志賀親次(親善)は城を守り、よく戦って豊臣秀吉から感状を与えられた。しかし、文禄二年(1593)豊後大友義統が領地を没収されると、同時に志賀親次も城を去ることになった。

文禄三年(1594)二月、播磨国三木城から中川秀成が総勢四千人余で入部。築城にあたり志賀氏の館を仮の住居とし(*註3)、急ぎ近世城郭の形をととのえ、本丸は慶長元年(1597)に完成、寛文三年(1662)には西の丸御殿がつくられ、城の中心部分とされていった(*註4)。

明治二年(1869)版籍奉還後の四年(1871)には十四代・277年間続いた中川氏が廃藩置県によって東京に移住し、城の建物は七年(1874)大分県による入札・払い下げ(*註5)ですべてが取りこわされた。

滝廉太郎は、少年時代を竹田で過ごし、荒れ果てた岡城に登って遊んだ印象が深かったとされ、明治三十四年(1901)に中学校唱歌「荒城の月」を作曲、発表している。

*註1 『豊後国志』巻六 直入郡の項による。但し当時、惟栄は京都に滞在していた可能性が極めて高い。(『源平の雄 緒方三郎惟栄』)

*註2 『豊後国志』巻六 直入郡の項による。但し、志賀氏の直入郡進出は、応安二年直入郡代官職・検断職を預けられた以降で、天文二十一年ころは大友氏加判衆(老職)をも勤めていた。(『竹田市史』上巻)

*註3 『中川史料集』に「滋賀湖左衛門親次が旧居に御住居」とあり、戦国時代の城郭を基礎として近世城郭の整備・城下の町割り(竹田町の建設)などをおこなった。

*註4 岡城は山城的殿舎(御廟)、平山城的殿舎(本丸・二の丸・三の丸)、平城的殿舎(西の丸)で構成され、これらが一体となっていることは近世城郭史上特異な城である。

*註5 明治七年二月十九日付『大分県布告書』で、(県内五城の建造物)岡城は六十九棟が入札に付されている。

火の山公園 トルコチューリップ園 (山口県) ― 2019年04月03日 16時20分17秒

|

火の山トルコチューリップ園 (山口県) 下関市

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

名 称 ・火の山公園トルコチューリップ園

所在地 ・下関市みもすそ川 (火の山山麓)

開園時間 ・特になし 入園無料

(写真をクリックすると大きくなります)===火の山公園トルコチューリップ園===下関市は、40年以上前よりトルコ最大の都市・イスタンブールと交流があり、1972年5月16日には姉妹都市となっています。その平成19年に35周年を記念して、イスタンブール市より5万球ものチューリップの球根が贈られたことをきっかけとしてできたのが、火の山公園のトルコチューリップ園です。

関門海峡を眺望できる斜面には、トルコのボスポラス海峡をイメージして、トルコチューリップとビオラが所狭しと植えられています。毎年4月の初旬から見頃を迎え、一面に咲き誇る美しい春の花と透き通るほどに青い関門海峡を同時に楽しめます。春の穏やかな陽気の中でのんびりとした一時を過ごせる展望スポットです。

この少女像は、下関市と中華人民共和国青島市の友好都市締結15周年を記念し青島市から寄贈されました。少女像は、子々孫々まで続く友好のシンボル、背景の帆は順風な友好の進展を示し、15周年を意味する15の星が輝いています。

歌野川ダム千本桜 (山口県) ― 2019年04月01日 13時55分28秒

荒瀬橋 (大分県) ― 2019年03月23日 10時47分55秒

|

荒 瀬 橋 (大分県)

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

名 称 : 荒瀬橋 (あらせばし) 別 名 :(眼鏡橋)

所在地 :大分県宇佐市院内町副

竣工年間 : 大正2年(1913年)

石 工 : 松田新之助.

形 式 : 石造2連アーチ橋

宇佐市指定有形文化財

昭和57年3月19日旧院内町指定

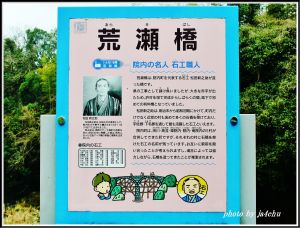

荒瀬橋は、院内町を代表する石工、松田新之助が造った橋です。県の工事として請け負いましたが、大きな赤字が出たため、許可を得て完成からしばらくの間、県下で初めての有料橋となっていました。松田新之助は、明治末から昭和初期にかけて、町内でなく近郊の村も含めて多くの石橋を架けており、宇佐郡・下毛郡を通じて最も活躍した石工といえます。院内町は、両川・高並・東院内・院内・南院内の五村が合併してできた町ですが、それぞれの村に石橋を架けた石工の名前が残っています。お互いに腕前を競い合ったことが考えられますし、場合によっては協力しながら、石橋を造ってきたことが推測されます。

現地説明板より

(写真をクリックすると大きくなります)===荒瀬橋説明板===リフレッシュパーク豊浦 (山口県) ― 2019年03月20日 15時30分26秒

深見五重塔 (大分県) ― 2019年03月07日 15時09分10秒

|

深見五重塔 (大分県)

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

所在地 : 大分県宇佐市安心院町鳥越

名 称 : 定樹山大健寺深見五重塔

建築方式 : 木造 ・高さ28m ・建立年月日: 1983年(昭和58年4月)

(写真をクリックすると大きくなります)===深見五重塔全景===この五重の塔は糸永貞樹翁が故郷への報恩感謝の念をこめて建立したものです。翁は明治28年4月15日当地鳥越で此の世に生を享け、18才の時に身一つで東京に出て、文字通り苦学力行、ユフ精器株式会社(医療機器関係)を設立一代の成功者となりました。翁は常々今日、自分があるのは第一には両親をはじめ先祖のおかげであり、第二はこれまで接してきた周囲の多数の方々のおかげであると言っておりました。

郷土鳥越の地に平安から鎌倉にかけて栄えた大建寺と言う由緒あるお寺がありましたが、何時の時代にか廃寺となっており、大建寺跡地 にふさわしい五重の塔を建立して、我が国の古き良き伝統を形として郷土に残したいと思い、美しさに定評のある平安時代建立の京都の国宝醍醐寺の五重の塔をモデルに、昭和58年4月15日翁の88才の誕生日に米寿を記念して落慶したものです。九州においては唯一の木造五重の塔です。

===現地五重塔建立之記より===世界の恒久平和と人類の永遠の幸せを念じて昭和五十八年建立。 高さ十メートルの白御影石の一本彫りである。堂内には財宝幸福知恵長寿を守り災厄を祓う千手観音や海運宝珠観音、白衣薬師観音が安置してあります。

(写真をクリックすると大きくなります)===観音像===大建寺山門には左右一対の仁王像が安置されています。樹齢六百年の欅(ケヤキ)の一本彫りです。欅(ケヤキ)の木目が薄っすらと見え印象的です。

(写真をクリックすると大きくなります)===定樹山大建寺山門仁王像左側

分寺橋 (大分県) ― 2019年03月04日 09時35分19秒

|

分寺橋 (大分県)

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

名 称 : 分寺橋 (ぶじばし) 別 名 :石拱橋・(眼鏡橋)

所在地 :大分県宇佐市院内町温見分寺

竣工年間 : 昭和20年(1945年)

石 工 : 高名繁喜.

形 式 : 石造3連アーチ橋

宇佐市指定有形文化財

昭和57年3月19日旧院内町指定

(写真をクリックすると大きくなります)===分寺橋(めがね橋)===この橋は、大正初期に架設されましたが、昭和20年に戦時中の必要性から大改修がされた、三連のめがね橋です。戦争の真っ最中に改修されたにも関わらず、均整に彫刻された石がていねいに積み上げられています。この説明板の下にあるものは分寺橋の水切台を実物大で再現したものです。水切台 川の上流に向かって三角形になっているのは、橋にかかる水の抵抗をやわらげるために工夫施工されたものです。

===分寺橋 説明板より===

最近のコメント