鞠智城跡(熊本県) ― 2011年03月26日 06時03分02秒

(写真をクリックすると大きくなります)===鞠智城八角形鼓楼===

この建物は鼓楼と呼ばれ、最上階に置いた太鼓を使って連絡等をしていたと考えられています。 鞠智城内で最も高い建物で、高さ15.9m、最大幅8.2m。屋根は瓦葺きで、瓦の総重量は76トンです。三層造りで、一層目に49本(芯柱を含む) 、二層・三層目に16本ずつの柱があり屋根の重みをがっちり支えています。中心部に通る芯柱は最上部で接合し、振り子のように地震の揺れを吸収し、絶妙なバランスを保ち建物の倒壊を防ぐ塔建築の技術を再現しています。建物は、斗と肘木を組み合わせて建築されています。

所在地=熊本県山鹿市菊鹿町米原443−1

城郭構造=古代山城

鞠智城のシンボルとして平成8年度に建てられました。中央に防人、前面に防人の妻と子、西側に築城を指導したといわれる百済(くだら)の貴族、東側に八方ヶ岳に祈りを捧げる巫女(みこ)、北側には一対の鳳凰(ほうおう)が立っています。台座には万葉集からの防人の歌と鞠智城の歴史を解説した6枚のレリーフが掲げられています。 ※「温故創生(おんこそうせい)」という言葉には、「調査を行い整備をすることで、新しい文化が生まれる。」という意味があります。

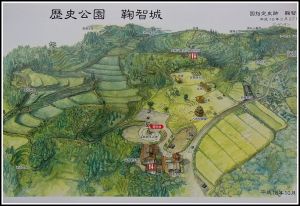

(写真をクリックすると大きくなります)===鞠智城跡周辺案内図===(写真をクリックすると大きくなります)===鞠智城絵図説明版拡大===

(click..play)鞠智城は、7世紀後半(1300年前)に、大和朝廷が築いた山城です。当時、東アジアの政治的情勢は、非常に緊張していました。日本は、友好国であった百済を復興するため援軍を送りましたが、663年の「白村江の戦い」で、唐と新羅の連合軍に敗北しました。このため、事態は急変し、直接日本が戦いの舞台となる危険が生じました。そこで九州には、大宰府を守るために大野城(福岡県)、基肄城(佐賀県)、金田城(長崎県)が造られました。鞠智城は、これらの城に食糧や武器、兵士などを補給する支援基地でした。

この建物は、高床式・校倉造り・ねずみ返し、などの、当時の米倉の典型的な特徴が再現されています。周囲から炭化米がみつかっていることから、米の保管場所と考えられています。規模は、間口7.2m、奥行きが9.6m、で屋根は瓦葺き。構造は断面が三角形の建築材(校木)を組み合わせて外壁とする校倉造りで、奈良の正倉院と同じ造りです。高床式でもあるため風通しがよく、天井が高いので、内部は夏でも涼しくひんやりとして、米の貯蔵に適しています。計算では約1200俵もの米を保管することが可能です。

(写真をクリックすると大きくなります)===鞠智城兵舎===この建物は兵舎と呼ばれ、防人たちが日常生活を行っていたと考えられています。建物の規模は、間口26.6m、奥行き8.0m、で大きさから50人前後の防人たちが生活していたと考えられます。土間造りが特徴です。同じ時期に建てられたと考えられる兵舎が、2棟隣り合わせで見つかっていることから、少なくとも100人前後の防人が駐屯していたと考えられます。

最近のコメント