新年のご挨拶。 ― 2012年01月01日 00時00分00秒

龍原寺三重塔(大分県) ― 2012年01月12日 10時36分19秒

名 称:龍原寺(りゅうげんじ)三重塔

所在地:大分県臼杵市福良平清水134

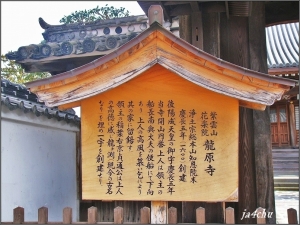

(写真をクリックすると大きくなります)浄土宗 龍原寺龍原寺山門前の説明板には、つぎのように記されています。

浄土宗総本山知恩院末、慶長五年(1600年)創建、後陽成天皇の御字慶長五年

当寺開山円誉上人は領主の船長南興大夫の便船にして下向あり上人の高風を慕い乞により其の家に留錫す。

領主の稲葉右京貞通公は上人の高徳に感じ龍ヶ渕(現今の古名なり)を埋め一字を創建せり。

この龍原寺三重塔は、臼杵が生んだ名匠高橋団内が、奈良や京都の古寺をめぐり、古い塔の長所をとり入れた理想的な三重塔の図面を引き、それを基に弟子の坂本荘右衛門が監督し、建物を完成させました。

工事は、嘉永元年1848年から10年の歳月をかけて行われ、安政5年1858年に竣工しました。総高21.8メートルをはかる九州でも数少ない江戸時代の三重塔です。内部には、聖徳太子の像が安置されています。

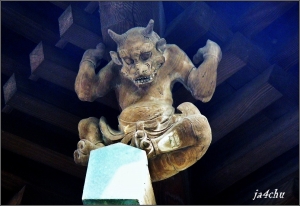

この邪鬼像が龍原寺三重塔のように建築物の中にとり込まれていることは極めて珍しい例であるようです。この三重塔は京都や奈良の木造古塔を参考として、臼杵の名匠・高橋団内が設計し安政五年(1858年)に完成したものですが、京都や奈良の塔で邪鬼をこのような位置にはめ込んだものはないようです。

恐らく団内や、この三重塔の製作に携わった工匠たちの発想によるものと思われています。この邪鬼像は、高橋団内の弟子である宇野定治の作と伝えられています。それぞれ表情やポーズは異なっていて、苦しげな表情で両手と肩で軒を支えるもの、かと思えば片手で軽々と垂木を持ち上げている表情など、確かな彫刻技術の中に軽やかな遊び心も感じられます。

この三重塔は1600年に臼杵藩の稲葉右京貞通、(いなばうきょう、さだみち)初代藩主が創建した塔で、九州に2つしかない木造三重塔です。この三重塔には聖徳太子像を安置していることから太子塔とも呼ばれています。また第一層の軒下には、邪鬼像が四隅にはめ込まれています。

龍原寺境内からの三重塔の全景です。

相輪(そうりん)とは、五重塔などの屋根から天に向かって突き出た金属製の部分の総称。上から順に宝珠:仏舎利(釈迦の骨)が納められる。竜車:高貴な者の乗り物。水煙:火炎のデザインだが火事を避けるため水煙とされている。九輪(宝輪):五智如来と四菩薩を表す。受花(請花):飾り台。伏鉢:鉢を伏せた形をした盛り土形の墓、ストゥーパ形。露盤:伏鉢の土台。宝珠は仏舎利が納められるため、最も重要とされる。 なお、中心を貫く棒は「擦」または(刹管)と呼ばれています。

臼杵城Ⅱ(大分県) ― 2012年01月23日 09時51分26秒

名 称:臼杵城(うすきじょう)別名 丹生島城

築城年間: 弘治2年(1556年)~永禄5年(1562年)

築城者: 大友宗麟

城主: 大友氏、福原氏、太田氏、稲葉氏

形式: 連郭式平山城(海城)

所在地:大分県臼杵市大字臼杵字丹生島

(写真をクリックすると大きくなります)臼 杵 城臼杵城は、弘治二年(1556年)、大友義鎮(宗麟)によって建てられた城です。臼杵城が築かれた丹生島は、文字道り元々は臼杵湾に浮かぶ島でした。守りの堅いその地の利を生かして、この地を城郭にしたと考えられます。大友氏改易後には、福原直高、太田一吉、と城主が変わり、慶長五年(1600年)の関ヶ原合戦後、稲葉氏が臼杵藩五万石余の主として、臼杵城に入ります。以後、明治維新まで臼杵藩は稲葉氏によって支配されました。その後、明治新政府の廃城決定により卯寅口門脇櫓、畳 櫓、以外の建物はすべて破壊され、公園化されました。現在は、臼杵の歴史のシンボルとして、皆さんに親しまれています。現地説明板より

この畳櫓は、宝暦13年(1763年)の大火で焼失しました。その後、 明和年間(1764年~1772年)頃に再建されました。この櫓は、現存する櫓の一つです。

この大門櫓は明治6年の廃藩置県以後、取り壊され、1997年から発掘調査などを行い、現存する二つの櫓や古絵図、写真などを元に、地元建築士会の協力の下復元されたものです。 櫓は高さ約八メートル、幅約七メートル、奥行き約四メートル。

(写真をクリックすると大きくなります)臼杵城 大門櫓正面卯寅口門脇櫓(うとのぐちもんわきやぐら)寅の方角と卯の方角の間に位置するとされる「卯寅口門」(うとのぐちもん)の脇に位置することから、この名前が付けられました。しかし、延宝4年(1676年)以前の本丸を描いた絵図を見ると、「御鉄砲薬櫓(おんてっぽうぐすりやぐら)」と表記されていることから、時期によって櫓の呼称は違っていたようです。この櫓は本丸に近く、また、周辺には武具櫓や食糧用の蔵など、重要な建物が多かったことから、江戸時代の初期には、文字通り火薬等の物資を保管していた櫓ではないかと推定されています。

着見櫓(つきみやぐら)は月見櫓と名前は似ていますが、着到櫓(ちゃくとうやぐら)とも呼ばれ、将兵の到着などを確認するための物見櫓である。主に門の近くなどに建てられ、同様のもので、海城にのみあるが海の様子を観察する潮見櫓(しおみやぐら)があります。

二の丸と本丸は土橋で結ばれており、土橋の両サイドは空濠となっている。 <二の丸> 『江戸時代、空濠から西側一帯を「二の丸」あるいは西の丸と呼んでいました。 臼杵城は、大友宗麟によって建設されましたが、その当時の「二の丸」の姿は明らかではありません。しかし、近年の発掘調査では、弘治3年(1557年)、天正16年(1588年)の火災で焼けた土層が確認されましたが、天正の火災層からは瓦が一点も出土していないことから、瓦葺きではなかったこと、壁土に漆喰を用いていたこと等が判明しました。また、その層からは景徳鎮(中国)製の青花磁器(せいかじき)や赤絵金襴手碗(あかえきんらんてわん)など、多くの高級陶磁器出土していることから、大友時代の城主居館が存在していたことが伺えます。 大友氏改易後、豊後国は豊臣政権恩顧の大名である福原直高、太田一吉が相次いで入城します。これ以降臼杵城は「織豊系城郭」と呼ばれる、石垣や天守櫓等の豪壮な造りを重んじるスタイルへと変化していったと考えられています。 その後、慶長5年(1600年)の関ヶ原合戦直後、美濃国郡上八幡(現在の岐阜県)から転封してきた稲葉氏によって、さらなる改修が実施されます。大門櫓(復元)、帯曲輪や今橋口などもこの時に整備されました。 その後、延宝4年(1676年)、当時の藩主・稲葉景通(5代目)が本丸から二の丸に御殿を移してからは、こちらが城の中心的機能を担い、明治維新まで使用されました』

(写真をクリックすると大きくなります)大友宗麟公レリーフ大友宗麟(義鎮)(1530~1587年)に九州六国の守護職から九州探題職となり九州随一の覇者として内外にその名を高め1562年には丹生島に城を築き臼杵から天下に号令を下しました。このときから臼杵は名実ともに政治経済の重要地として注目をあつめました。また宗麟はキリスト教を信じポルトガル、イスパニヤなどとの交易を開き、当時臼杵に往来する外国船や城下町につどう外国人などでにぎわい異色の国際都市として発展しました。その宗麟の偉業を偲んで1937年郷土出身の彫刻家日名子貫三氏によりブロンズのレリーフが製作され城跡に建設されておりましたが第二次世界大戦(1944年)での軍事資材として政府に献納されその雄大な人物も姿を消しておりましたものを1982年京都嵯峨美術短期大学校の辻浩氏の手によってここに復元製作されたものであります。

天正4年(1576年)ポルトガル人より大友宗麟に佛狼機(フランキ)砲が贈られました。これが日本初の大砲と云われています。宗麟は、これを「国崩」と命名し、臼杵城の備砲として備えつけました。

(写真をクリックすると大きくなります)勤皇臼杵隊之碑この碑は、明治10年(1877年)に起きた西南戦役において、順逆を誤らず大義のために郷土を守り、東上してきた薩軍と戦い、その進撃をはばみ敗走させたものの、この臼杵における戦いにおいて、尊い命を落した臼杵隊隊士43名の功績を永く伝えるために建てられたものです。

最近のコメント