新年のご挨拶。 ― 2013年01月01日 12時00分00秒

日出城(鬼門櫓) (大分県) ― 2013年01月26日 20時45分18秒

この隅櫓は、日出藩木下家の居城である日出城の本丸東北隅に築かれた二層二階櫓で、鬼門櫓とも呼ばれています。慶長六年(1601年)から翌二年にかけての日出城の築城とともに築かれたと考えられますが、史料上の初出は[豊後国日出城絵図(正保城絵図)]で、十七世紀中頃には構築されていたことを知ることができます。

隅櫓の特色は、櫓の東北隅を欠いた特異な構造にあります。当時、東北の方位は、禍を招く「鬼門」として忌み嫌われていたことから、これを除けるために隅を欠いたといわれています。こうした櫓は全国でも大変珍しく、日出城の他に例をみないといわれています。

明治四年(1871年)、廃藩置県により日出藩が廃止されると、明治四年(1875年)には本丸内の天守や櫓が競売に付せられ、次々と取り壊されていきました。しかし隅櫓はこれを免れ、山村羊太郎氏、南喜平氏を経て中村貢氏が所有し、大正10年(1921年)に下仁王(現東仁王)へ移築され、平成二十年(2008年)、中村家より日出町に寄付されました。===現地説明板より===

現在では工事中で櫓内部には入れません。一般公開は二月の中旬の予定との事でした。

(写真をクリックすると大きくなります)===日出城鬼門櫓二階屋根===

隅櫓の特色は、櫓の東北隅を欠いた特異な構造にあります。当時、東北の方位は、禍を招く「鬼門」として忌み嫌われていたことから、これを除けるために隅を欠いたといわれています。こうした櫓は全国でも大変珍しく、日出城の他に例をみないといわれています。

(写真をクリックすると大きくなります)===明治初期の鬼門櫓===三俣山 (大分県) ― 2013年01月27日 19時47分22秒

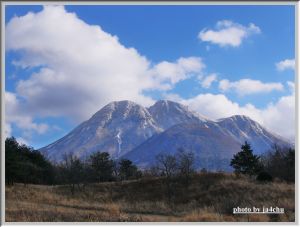

九重連山の代表的な登山口である長者原から見て正面に位置します。どの場所から見ても3つの峰が見えることからこの名がついたと云われています。実際には、本峰、南峰、北峰、西峰の4つの主要峰からなつています。山中には、大鍋、小鍋の2つの火口跡があります。本峰に標高1744.67mの三等三角点があります。山と渓谷社選定の九州百名山、日本山岳会東九州支部選定の大分百山に選ばれています。

由布岳 (大分県) ― 2013年01月28日 11時03分17秒

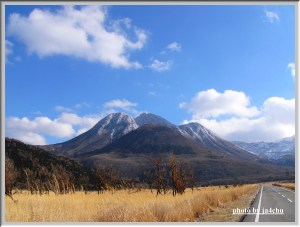

(写真をクリックすると大きくなります)===由布岳・狭霧台より撮影===

(click..play)この狭霧台は、由布院盆地が一望できる展望台です。放射冷却現象がみられる時に秋から冬にかけて、早朝に盆地がすっぽり霧に包まれた景色を見ることができます。ここから盆地に向って、ゆるやかなカーブのハイウェイが続いており、目前に由布岳の山肌が迫る迫力ある景観が楽しめます。標高1,584mの由布岳は、双耳峰を持つ美しく荘厳な姿は「豊後富士」と呼ばれ、古くから山岳信仰の対象として崇められています。

またこの由布岳は年間を通じて県内外から多くの登山愛好家が訪れています。山頂からは別府湾や、九重連山、由布院盆地が望めます。この下には、湯布院温泉街や、金鱗湖(きんりんこ) があります。この 金鱗湖は明治初期の儒学者・毛利空桑が、湖で泳ぐ魚の鱗が夕日で金色に輝くのを見て名付けたといわれています。湖底の一部から温泉と水が湧きだしていると言われている珍しい湖で、霧のベールに包まれる冬の早朝は幻想的な景観が観ることが出来ます。

部埼灯台 (福岡県) ― 2013年01月29日 21時28分13秒

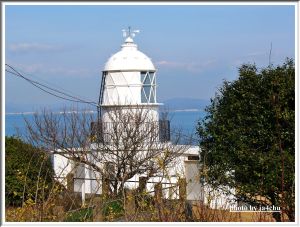

施設の概要: 名称: 部埼灯台

位置: 北緯: 33度57分34秒 東経: 131度1分23秒

塗色及び構造: 白色 塔形: 石造り

等級及び灯質: 連成不動単閃白光 毎15秒に1閃光

光 度: 閃光 実行光度21万・不動光2200カンデラ

光達距離: 閃光: 17.5海里(約32km) 不動光:1.5海里(約19km)

高 さ: 地上~頂部: 9.7メートル 平均水面~灯火39メートル

管理事務所: 第七管区海上保安本部・電話:093-321-1481

一日に千隻以上の船が出入りするといわれる関門海峡の、東の玄関口にあたるこの灯台は、慶應三年(1867年)四月、幕府が兵庫開港に備えて英国公使と約定した五灯台(友ヶ島、江埼、和田岬、六連島、部埼)の一つである。

英国人技師R・Hブラントンの設計によって建設された重厚な石造りの灯台で、明治三年十二月に起工し、同五年一月二十二日初点灯した。当初の灯光は三等不動レンズによる「不動光」であったが、明治二十八年にフランスから輸入した回転式のレンズに改め、複雑なレンズ構成により今日まで「連成不動閃白光」を発し続けている。白御影石造りの灯塔や付属建物は、百二十年余りを経た今なお明治の面影を留めている。

この灯台が、点灯以来数多くの船人の命と貴重な財貨を人知れず救ってきたであろうことを想うとき、これからも夜前美しい光を沖行く船に投げかけ続けるよう祈念するものであります。

社団法人 燈光会

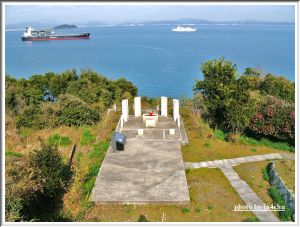

===現地説明板より===この地、部埼は、その昔、狐埼、念佛埼と呼ばれた暗礁の多い航海の難所でした。天保七年(1836年)僧清虚

そこで清虚は、日中托鉢で得た糧を焚料の買い入れにあて、一日一食の生活を続け、七十四歳で世を去るまでの十三年間、雨の日も風の日も読経とともに火を焚き続けました。海難防止のため、火を焚き続けた清虚の偉業は、没後、明治五年に現在の灯台が建設されるまで、村人によって受け継がれました。

当時の火焚場は、現在の灯台後方山頂付近に建造されていましたが、大雨で流出落下し現存していません。長い歳月を火焚きに生命の焔を燃やし続けた清虚の偉業を後世に伝承するため、この地に航海安全を祈る火が灯されてから百七十周年を記念して、ここに火焚場を復元したものです。清虚氏の偉業は永遠に海難防止に慈愛の光を輝かすでしょう。

===現地説明板より===●東京海洋大学海洋工学部(旧東京商船大学)、神戸大学海事科学部(旧神戸商船大学)、海技大学校、商船高等専門学校及び海員学校の学生・生徒の航海実習訓練を目的として建造された航海練習船です。

●総トン数:5890t

●主要寸法:全長116.0m×幅17.9m×深さ10.8m

●エンジン:ディーゼル 1基 出力:10500PS

●プロペラ:可変ピッチプロペラ

●速力:最大21.0kt 航海19.5kt

●乗組員数:252名(実習生180名)

●船型:長船首楼平甲板型(機関セミアフト配置)

●航行区域:遠洋区域

最近のコメント