蓮華院誕生寺奥之院 (熊本県) ― 2016年02月11日 19時50分16秒

|

蓮華院誕生寺・奥之院

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

宗 派 :真言律宗・九州別格本山

名 称 : 蓮華院誕生寺・奥之院

所在地 : 熊本県玉名市築地1512-77

本 院 : 熊本県玉名市築地2288

この仁王像は、仁王像にかけては日本一と言われる、大阪四天王寺の大仏師によって造られたものです。素材は総檜造りで高さは3m90cmで九州では2番目の大きさです。

(写真をクリックすると大きくなります)===五重塔一層が本堂===この蓮華院誕生寺の奥之院は、熊本県玉名市の霊山、小岱山の西の麓に広がる宏荘な境内は、皇円大菩薩様の大仏様を中心に18万坪(60ha)の広さです。

五重塔にも登れ、各層それぞれが修行の道場になっています。階段を上り、最上階からの見晴らしは東には阿蘇の山々、南には有明海が眼下に広がり、雲仙岳も、すぐ目の前という広大な展望が開けています。

ここからの眺めは最高で訪れる人々をとても清々しい気持ちにさせてくれます。また、奥之院では四季の移り変わりと共に紅葉や花々も心を癒してくれます。

写真をクリックすると大きくなります)===五重塔左側面より===この大梵鐘「飛龍の鐘」の大きさは、直径9尺5寸(2.88m)、重さ1万貫(37.5t)、高さ15尺(4.55m)で、京都の鋳造所から昭和51年に特別にトレーラーで運ばれ、海抜250メートルの小岱山中腹の奥之院まで、6トン以上は通れない山道をつつがなく一夜にして登り運ばれました。

奇跡に近いそのことは「真言密教の念力加護のお蔭」としか思えません。誰言うことなく、空を飛ぶ鐘「飛龍の鐘」と名付けられました。 御仏のご利益の言葉「抜苦(九)与楽(ばっくよらく)、離業(五)得脱(りごうとくだつ)」(苦しみを抜き平安な心を与え、業の苦悩から解き放たれる)から九と五を選び、鐘の直径は九尺五寸となり、鐘を撞くことで祈願が叶う、「満願=一万貫(37.5トン)」の世界一の大梵鐘です。

また、「梵鐘は坐した仏の姿なり」と申し、鐘の音は、仏音「仏様の声」と申します。仏様の声は、有明海を渡り島原まで響きます。まさに仏様の声が広がるように、仏様のお力も広がり、世界で苦しんでいる方々を救い、世界が平和になります様にと願いながら、毎日朝6時と昼12時に鐘を撞いてお参りしております。

(写真をクリックすると大きくなります)===男坂からの眺望===男坂からの眺望、手前中央から極楽橋・中央は仁王門・右手は鐘楼堂

この石段は正面までが三十二段あり、女性の厄払いにご゛利益があります。その先、大仏様までが六十段あり、男性の厄払いに霊顕があります。厄年の方は特に一段ごとに南無皇円大菩薩と真剣に唱えながら石段の中央を登ってください。必ずや功徳を頂けます。

===現地説明版より=== (写真をクリックすると大きくなります)===御礼廟(大仏)===上がりきったところに皇円大菩薩の大仏があります。高さは13mもあります。ちなみにこのお寺の名前である「誕生寺」はここで皇円大菩薩が誕生したということが由来だそうです。

御開山堂は蓮華院誕生寺の奥之院を開山された故川原是信大僧正様の「みたま」です。皇円大菩薩様ご゛入定の月日と同じく、明治29年6月13日に皇円大菩薩の再来としてご誕生になった是信大僧正様は、大菩薩様のご霊告を頂き功徳をさずかって蓮華院誕生寺を再興され、衆生済度に挺身されました。昭和43年には、総本山奈良の西大寺から「大僧正」の階位と「別格本山」の寺格を授かられ昭和45年にはここに奥之院の建立を発願されました。昭和52年12月20日82歳の御時安祥として御入定になり、この開山堂から全国の衆生信者の済度に努められておられます。

===現地説明版より===蓮華院・誕生寺本院 五重塔(熊本県) ― 2016年02月12日 10時15分13秒

|

蓮華院誕生寺・本院 五重塔

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

宗 派 :真言律宗・九州別格本山

名 称 :蓮華院誕生寺・本院

本 院 : 熊本県玉名市築地2288

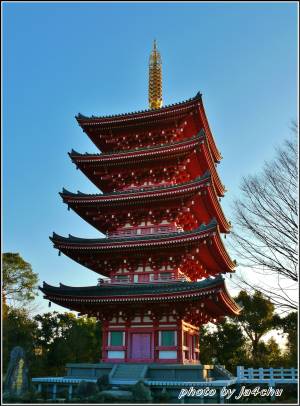

(写真をクリックすると大きくなります)===誕生寺五重塔===誕生寺本院の「平成五重塔」は、平成9年4月に落慶された総青森ひば造りの五重塔です。高さ35mで、九州で2つの純木造の五重塔のひとつです。一層に御本尊皇円大菩薩様をお祀りし、その手のひらの上には、お釈迦様の真舎利が納まっています。 昭和62年に故川原真如大僧正の発願により、約10年の月日をかけて建立され、現貫主川原英照権大僧正の下に落成したものです。日本のみならず、インドやチベットやスリランカや多くの人々の協力のお陰で完成した国際的な「平成五重塔」です。

この五輪塔は、浄土宗の開祖である法然上人の師、皇円上人の生誕地として、皇円上人の祖、関白藤原道兼の菩提を弔うために造立されたものと伝承され、地元では関白塔の名で親しまれている。以下、向かって右を東塔、左塔とする。

東塔は、高さ約2.53メートルの巨大のもので、地輪下に幅約1.16メートル、高さ約20センチメートルの基礎石がある。西塔は、高さ約2.68メートルあり、東塔より若干高く、九州では最大の高さを誇る五輪塔である。この関白塔には、規模が大きいにも関わらず、梵字等は何も刻まれていない。

このことは真言律宗総本山奈良市西大寺の叡尊塔に代表される特徴であり、真言律宗においては鎌倉時代後期から室町時代にかけて梵字を刻まない大型五輪塔が僧の墓塔として造立されている。関白塔は、真言律宗の玉名地域への伝播と、その後の発展および定着をしめしており、中世における九州での仏教受容のあり方とその背景を考えるうえで重要な文化財である。

===現地説明版より===清水寺 ・ 三重塔 (福岡県) ― 2016年02月15日 15時03分21秒

|

本吉山清水寺三重塔(福岡県)

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

宗 派 : 天台宗

名 称 : 本吉山清水寺

所在地 : 福岡県みやま市瀬高町本吉1117-4

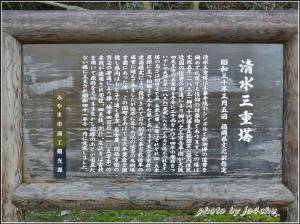

(写真をクリックすると大きくなります)===清水寺三重塔===清水三重塔は本来寺院のシンボルで釈迦佛の遺骨を納めて礼拝する信仰の対象物であります。この塔は「文政五年(1822年)柳川十代藩主立花鑑賢公」領内住民近国の信者の寄進により柳川大工宗吉平衛が大阪四天王寺の五重塔を手本に二千両をかけ14年の歳月をついやして天保七年(1836年)完成したものであると伝えられます。塔の高さは初層まで5.5メートル二層、三層はそれぞれ4.5メートル屋根に立つ相輪まで27メートルであります。天台宗密教の建築様式により設計されており創建以来百数十年の風雪に堪えてきましたが近年に至り白蟻の被害の為倒壊寸前にあった所、この間町をあげて復元奉賛会を組織し県内はもとより遠く東京、名古屋、関西方面の有志の寄進により欅、楠等四百石(110立方米)の木材が使用され芯柱、四天柱、側柱、床板等は古材を用いて原形をそのまま生かし補修のあとが目立たない様に工夫され昭和41年11月に完成しました。

===現地説明版より===

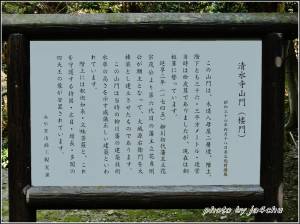

この山門は、木造入母屋二層造、屋上、階下とも三十六・三平方メートル・造営当時は桧皮葺でありましたが、現在は銅版葺に替わっています。延享二年(1745年)柳川初代藩主、立花宗茂公より第六代目の藩主、立花貞則公が願主となって、大城源右衛門を大棟梁とし建立させたものであります。階上には釈迦如来・文殊菩薩と、これを守護する持国・広目・増長・多門の四天王の像が安置されています。

寺伝によれば、平安時代初期の大同元年(806年)、唐から帰国してまもない最澄(伝教大師)は、1羽の雉の導きで清水寺のある山に分け入り、合歓(ねむ)の霊木を見つけたという。最澄はこの合歓の立木を刻んで2体の千手観音の木像を作り、うち1体を京都の清水寺に安置。もう1体を安置する堂をこの地に創建したのが当寺の起源であるという。

延享2年(1745年)には当時の柳川藩藩主立花貞則が願主となって、山門(福岡県指定重要文化財)が建立され、天保7年(1836年)には三重塔(福岡県指定重要文化財)が落成した。

(写真をクリックすると大きくなります)===清水寺・参道石段===

最近のコメント