末廣神社(大分県玖珠) ― 2010年03月01日 11時46分19秒

末廣神社は、慶長6年(1601年)初代森藩主久留島康親公は藩の守護神として「三島宮」を愛媛県三島より御勧請鎮際した。その後、文化文政の頃、第八代久留島通嘉公によって境内並びに御神殿、拝殿その他の建物などが造営整備され現在の姿になった。明治五年になって当地方に以前より祀られていた「妙見宮」を合祀して社名を「末廣神社」と改称し現在に至っている。

===末廣神社御案内板より===

巨大な岩石をくりぬいたこの手水鉢(ちょうずばち)は、角埋山の中腹から挽き寄せたと言われますが、一体何人でこの巨石を引っぱったのでしょうか。石工には、石の粉一升を彫れば小銭一升を与えるとして奨励し、彫らせたとも言われています。その前の二個の二段の踏み石(水を汲むための石)も巨大です。鉢の容量は、七石(約1260リットル)

栖鳳楼森藩の記録には、「紅葉の御茶屋」と記されており、天保二年(1821年)に完成。真言宗の高僧「不退堂」によって栖鳳楼と名付けられた。神社祭典の為の参篭(御通夜)や、月見・花見の宴などにも使用されていた。二階からの眺望は、素晴らしく、お城の天守閣の趣をなしている。一階は御茶屋風になっており、その庭園は九重連山や城下町の遠景を取り入れたもので、豪華な飛石が配置されている。

この自然石の常夜燈は、日本一と称されています。竿に「文政十三庚寅年(1830年)秋八月建立」とあります。八代藩主久留島通嘉が参勤交代の途中東海道の宿場で、自然石日本一と言う石燈籠を見て、それ以上のものを所望して作らせたと言われています。笠石は六畳敷の大きさで、竿石の正面に彫られた常夜燈の三文字の中には、米一俵が入ると伝えられています。

この玉濃井は深さは七十三尋といい、中程に三間(約6m)四方位の広い場所があります。そこから抜け穴が通じていると伝えられています。この井戸は大正10年の大洪水で破壊し資金難から埋め立てることになりましたが、これに反対した元小学校長宿利政太氏は、一般有志に呼びかけ種々奔走して、ついに昭和4年758円余りを費やしてようやく復旧させました。

===現地説明板より===清水御門このあたりが、お城仕立ての境内の表玄関となっています。 清水御門に向かって左側の土手からは、年中涸れることなく清水がわき出ている。この清水は「玉水」と名付けられ、お茶をたてるのに適した水といわれています。玉水の上の広場には清水茶屋がありました。門を通り抜け石段を上がると玉濃井(井戸)があり桜の馬場を通って三島宮(末廣神社)の拝殿前に到着する。慶長六年(1601年)に関ヶ原の合戦で西軍に与し一時浪々の身となっていた村上水軍の来島康親(やすちか)は、伊予来島から豊後森に一万四千石で所領を与えられました。来島氏は、角埋山(角牟礼城(つのむれじょう)の麓に陣屋を築きました。二代藩主の道春は、姓を来島から久留嶋に改めました。八代藩主久留嶋通嘉(みちよし)は、末廣神社(三島神社)を改築し、庭園を造営するとともに神社を城仕立てに改築しました。

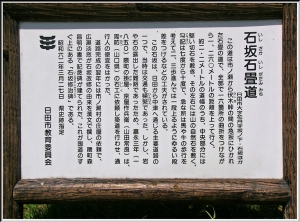

石坂石畳道(大分県日田) ― 2010年03月19日 17時44分39秒

この道は市ノ瀬から伏木峠の間の急坂にひかれた石畳の道で、全部で十六箇所の曲折をつけながら1.260メートルの距離を上って行く。約2.2メートルの道幅のうち、中央部分には堅い切石を敷き、その左右には山の自然石を敷く。勾配は七度から十度で、急な所は馬や牛の歩行を考えて二、三歩進んでは一段上るようにゆるい段差をつけるなどの工夫がされている。この石坂は、日田から中津へ通じる主要道路の一つで、当時は交通も頻繁であった。しかし、岩や石の露出した難路であったため、嘉永三年(1850年)隈町の掛屋、京屋作兵衛(山田常良)は、周防(山口県)の石工に依頼し築道を行なわせ、通行人の便宜をはかった。道路完成の翌年には市ノ瀬村の庄屋の依頼で、広瀬淡窓が石坂改修の由来を漢文で撰し、隈町森昌明の書で記念碑が建てられた。これが国道のすぐ上にある「石坂修冶碑」である。

===石坂石畳道説明板より===

約2.2メートルの道幅のうち、中央部分には堅い切石を敷き、その左右には山の自然石を敷く。勾配は七度から十度で、急な所は馬や牛の歩行を考えて二、三歩進んでは一段上るようにゆるい段差をつけるなどの工夫がされています。

約十六箇所の曲折をつけ、道幅は約2.16mあり中央部分には約96センチのやや堅い切石が敷かれその左右の外側にはそれぞれ60センチ幅でこの山の自然石を敷きつめています。また石坂石畳道に接する石垣にはこの山の自然石を使用しています。

◇所在地◇大分県日田市大字花月字坂ノ下

石坂石畳道wmv(大分県日田) ― 2010年03月21日 10時27分36秒

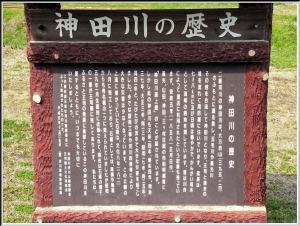

神田川(山口県下関) ― 2010年03月28日 13時43分59秒

二級河川の神田川は、六万坊山(395.2m)のふもとに源を発し、五毛川や員光川その他を合流して神田川となり、王司と清末の境を流れて周防灘に注いでいます。延長は7~8kmに及び日頃は穏やかで、かんがい用水として流域の耕地を潤しています。昔は川舟によって運送に利用されていたという記録も残っています。安政五年(1858年)正月日付、員光、山田、神田、三ケ村庄屋の市助明細書に「神田川運上銀」のことが誌されています。しかし比の神田川も天保14年、明治37年、大正3年、同13年、昭和17年、同25年、同41年、とたびたびの洪水で大きな災害を起こしました。今では護岸工事や河川改修等により大きな災害は少なくなっています。この公園の上流に架かっていた石橋は、文化8年(1811年)八月に完工しており、石橋としては、規模や構造からも有名橋の一つに数えられていましたが昭和59年一月全面的に改修されて、現在は石橋の欄干の一部が王司側に残してあります。私たちは、ふるさと王司の発展に貢献しているこの神田川を愛するとともに、いつまでも大切にいたしましょう。

神田川の歴史説明板より

この神田橋欄干は、文化8年(1811年)八月に完工した当時のものです。、石橋としては、規模や構造からも有名橋の一つに数えられていましたが昭和59年一月全面的に改修されて、現在は石橋の欄干の一部が王司側に残してあります。

(写真をクリックすると大きくなります)800x600===神田橋欄干===写真をクリックすると大きくなります)800x600 神田川中央付近から旧国道二号線付近を望む。

写真をクリックすると大きくなります)800x600 神田川沿いに咲き乱れる菜の花。

神田川には部分的に、このようなヨシがあり、鳥にとっては絶好の休息場所である。丁度アオサギがヨシの前で翼を休めていたのでカメラに収めることが出来ました。アオサギは河川、湖、池沼、湿原、干潟、水田などに多く見ることが出来ます。

写真をクリックすると大きくなります)800x600

神田川土手に乱れ咲く菜の花。毎年三月初旬に菜の花まつりのイベントが開催されているようです。

最近のコメント