津和野城跡 (島根県) ― 2025年07月15日 15時03分23秒

|

国指定史跡 津和野城跡 (島根県) 津和野

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

名 称 ・津和野城跡 ・別名・一本松城、三本松城、蕗城、たく吾城

城郭構造 連郭式山城

築城主 : 吉見頼行

築城年 永仁3年(1295年)

主な城主 吉見氏、坂崎氏、亀井氏

所在地 ・島根県鹿足郡津和野

リフト運行時間 ・9:00~16:30料金・中学生以上700円 ・小学生以下500円

この山城は、文永、弘安の蒙古軍襲来を受けたのち、鎌倉幕府の命により吉見氏が石見の海岸防備のため築城したものである。この城は一本松城或いは三本松城と呼ばれ、1295年の築城開始以降、吉見氏が14代300年間増築補強を行い堅固な中世の山城となった。中世山城というのは、山頂部を削って曲輪と呼ぶ平坦部を作り、回りに空堀を掘った程度のものである。

この山城では1554年に「三本松城の役」と呼ばれる戦が行われた。城は大内氏連合軍の大軍に包囲されたが、百日余の篭城に耐えた。山城にもかかわらず井戸があったためという。 関ケ原の戦いで吉見氏は毛利氏とともに西軍として参戦、敗れて長州へ移されたあと、この地に初代津和野藩主として入部したのが坂崎出羽守成正であった。成正は従来の搦手を大手に改め、北方に出丸織部丸を築き、高い石垣を持つ近世の山城を築き上げた。その後、天主は1868年落雷で焼失、他の建物も明治時代に解体され、今では石垣と曲輪跡が残るだけである。

(写真をクリックすると大きくなります)===津和野城跡堀切跡 ===この出丸は、慶長五年(1600年)、吉見氏に代わり津和野へ入城した坂崎出羽守直盛が津和野城改築の時に築いたもので、築城の指揮を直盛の弟で、家老浮田織部がとったことから、別名「織部丸」ともいわれている。出丸が、本丸を守るための戦略上、防塁としての役割は必要不可欠であり、特に坂崎氏の時代には鉄砲に頼る実践的な戦術が進み、この場所を強化する必要があった。 出丸あたりは東西約18メートル、南北約44.5メートルあり、門を入ると右に番所があり、石垣に沿って堀が巡らされていた。また出丸門から本丸東門までの距離は約244メートルある。

三十間台からは、石見地域独特の赤瓦(石州瓦)で彩られた城下町と、標高907mの青野山の絶景を望めます。ここからの眺めは赤瓦と山々のコントラストが美しく、SLやまぐち号が走るとき城箱庭ように見えます。

津和野城三の丸から望む人質曲輪(手前)の高石垣は城内一の高さ約10m。奥は本丸石垣。

ここは当城の東門、坂崎氏以後亀井氏の代には大手門となったところである。ここを入って右手に見える石垣が三段になっているが、これは三段櫓の跡、この三段櫓跡を右に見て上がった所が西門跡、その右手を上がって馬立跡、台所跡、海老櫓跡と続く、また、ここを入って左へ廻って行ところが腰曲で、これを行くと隠し門に出る。左手の上が天守台でかっては、三層の天守閣があった。天守台を右にみて上がった所が太鼓丸跡、その上を三十間台といい、ここから城下が一望できる。

紅葉の岡城跡 (大分県) ― 2021年11月20日 20時58分59秒

|

国指定史跡 岡城跡 (大分県) 竹田市

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

名 称 ・岡城跡 ・別名・臥牛城

所在地 ・大分県竹田市大字竹田

入城受付時間 ・9:00~17:00入城料金・高校生以上300円 ・小中学生150円

◎岡城跡について

奥豊後の山深く、稲葉川と白滝川に挟まれた断崖絶壁の地に、天高くそびえ立つ高石垣。広大な敷地に広がる山城『岡城』は、総石垣のまさに「難攻不落の堅城」です。岡城は、兄である源頼朝に追われた源義経を迎えるため、文治元年(1118年)に緒方三郎惟栄が築城したという伝説にはじまります。

時は流れ、やがて岡城は豊後国守護大友氏の一族である志賀氏の居城となります。天正14年(1586年)薩摩の島津義弘率いる大軍が、志賀親次の守る岡城を攻撃します。島津軍は険峻な要害である岡城を落とすことができずに撤退し、「岡城は難攻不落の城」として世に広く知られるようになりました。その後、豊臣秀吉の朝鮮出兵で主家の大友氏が失脚すると志賀氏はこの地を去ることになりました。代わって中川氏が岡城の城主となり、明治四年(1871年)の廃藩置県により城を去るまでの277年間、岡城は中川氏の居城となりました。中川氏の時代に岡城の大改修が行われ、要害堅固な地形を土台とした総石垣の広大な近世城郭へと変貌していきました。

岡城を形成する断崖絶壁は、阿蘇山の噴火により流れ出した火砕流でできた阿蘇溶結凝灰岩の岩盤です。阿蘇溶結凝灰岩で形成された太地を、長い年月をかけて河川が削り、深い谷と断崖絶壁による要害堅固な岡城の地形が生み出されました。

大手門は、城の正面玄関であることに加え防御施設でもあります。大手門の石垣上には、櫓が渡されており、櫓上から敵を攻撃できるようになっていました。現在残る石垣や礎石・車敷等から、大手門の大きさが窺えます。

岡城では、文禄三年(1594年)中川氏入部後、大手・近戸・下原の三口が切り開かれ、かっての大手門はここよりも東側に設けられていましたが、慶長十七年(1612年)に岡城へ立ち寄った築城の名人である伊勢津藩主藤堂高虎の意見によって、今のように西向きに替えたとつたえられています。

西の丸には、三代藩主中川久清の隠居後の住まいとして御殿が造営されました。その後、政務の中心的な機能も西の丸へ集約されます。西の丸には、御殿のほかに馬場や庭園等があり、城内で最も広い曲輪でもありました。

三の丸は、他藩からの使者や家臣が藩主と対面する場であったとされています。現在は、三代藩主に藩政に関する指南を行った熊沢蕃山や幕末の勤皇の志士である小河一敏など、岡藩に縁のある人物の顕彰碑が建立されています。

太鼓櫓は岡城の中心部への入り口で、城内で最も重要な門です。2mほどの巨石を「切込接」という石積の技法を用い、隙間なく積まれた石垣は、藩主の権威の象徴であり、岡藩の石積技術の高さが窺えるものとなっています。太鼓櫓に隣接して鐘櫓があり、火災や緊急時には、銅鐘が打ち鳴らされていました。

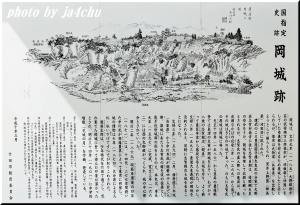

国指定史跡 岡城跡

岡城は、文治元年(1185)大野郡緒方荘の武将緒方三郎惟栄が、源頼朝と仲違いをしていた弟義経を迎えるため築城したと伝えられるが(*註1)、惟栄は大物浦(兵庫県)を出航しようとして捕らえられ、翌年上野国(群馬県)沼田荘に流された。

建武のころ豊後国守護大友氏の分家で大野荘志賀村南方に住む志賀貞朝は、後醍醐天皇の命令をうけ、岡城を修理して北朝と戦ったとされるが、志賀氏の直入郡への進出は、南北朝なかばの応安二年(1369)から後で(*註2)、その城はきむれの城(騎牟礼城)であった。のちに志賀氏の居城は岡城に移った。

天正十四年(1586)から翌年の豊薩戦争では島津の大軍が岡城をおそい、わずか十八歳の志賀親次(親善)は城を守り、よく戦って豊臣秀吉から感状を与えられた。しかし、文禄二年(1593)豊後大友義統が領地を没収されると、同時に志賀親次も城を去ることになった。

文禄三年(1594)二月、播磨国三木城から中川秀成が総勢四千人余で入部。築城にあたり志賀氏の館を仮の住居とし(*註3)、急ぎ近世城郭の形をととのえ、本丸は慶長元年(1597)に完成、寛文三年(1662)には西の丸御殿がつくられ、城の中心部分とされていった(*註4)。

明治二年(1869)版籍奉還後の四年(1871)には十四代・277年間続いた中川氏が廃藩置県によって東京に移住し、城の建物は七年(1874)大分県による入札・払い下げ(*註5)ですべてが取りこわされた。

滝廉太郎は、少年時代を竹田で過ごし、荒れ果てた岡城に登って遊んだ印象が深かったとされ、明治三十四年(1901)に中学校唱歌「荒城の月」を作曲、発表している。

*註1 『豊後国志』巻六 直入郡の項による。但し当時、惟栄は京都に滞在していた可能性が極めて高い。(『源平の雄 緒方三郎惟栄』)

*註2 『豊後国志』巻六 直入郡の項による。但し、志賀氏の直入郡進出は、応安二年直入郡代官職・検断職を預けられた以降で、天文二十一年ころは大友氏加判衆(老職)をも勤めていた。(『竹田市史』上巻)

*註3 『中川史料集』に「滋賀湖左衛門親次が旧居に御住居」とあり、戦国時代の城郭を基礎として近世城郭の整備・城下の町割り(竹田町の建設)などをおこなった。

*註4 岡城は山城的殿舎(御廟)、平山城的殿舎(本丸・二の丸・三の丸)、平城的殿舎(西の丸)で構成され、これらが一体となっていることは近世城郭史上特異な城である。

*註5 明治七年二月十九日付『大分県布告書』で、(県内五城の建造物)岡城は六十九棟が入札に付されている。

豊後高田城跡 (大分県) ― 2018年11月10日 13時37分46秒

名 称 : 高田城 (たかたじょう) 別 名 : 柴崎城・(豊州陣屋)

所在地 :大分県豊後高田市玉津字本丸

築城年間 : 建久七年(1196年)

築城者 : 高田重定

歴代城主 : 高田氏・竹中氏・松平氏.

形 式 : 平山城

(写真をクリックするとおおきくなります)===高田城跡の石垣===この石垣は、建久七年(1196年鎌倉時代)に築かれた、城壁です。高田城の歴史が刻まれた貴重な文化財です。

この石段は、建久七年(1196年鎌倉時代)源頼朝の庶子大友能直(豊後国師)から、この邑(現、高田)を与えられた家臣の高田掃部助重定が、創めて城(高田城)を築いたときの歴史ある古の石段です。

豊前中津城(大分県) ― 2015年09月26日 09時44分50秒

日向 高鍋城 (宮崎県) ― 2015年08月29日 15時26分25秒

名 称 : 高鍋城 (たかなべじょう) 別 名 : 舞鶴城・財部城

築城年間 : 斉衡年間(854年~857年)

築城者 : 柏木左衛門尉

歴代城主 : 柏木、土持、伊東、島津、秋月.

形 式 : 平山城

所在地 : 宮崎県児湯郡高鍋町小路

(写真をクリックすると大きくなります)===二の丸石垣===|

(click..play) 高鍋城は、古くは財部城と呼ばれ、築城年代は定かでないが柏木左衛門尉によって築城され、その後財部土持氏の居城であった。長禄元年、土持景綱が、都於郡城主、伊東祐堯と戦って敗れて滅亡、財部城は伊東氏の持城となり、家臣落合民部少輔が城主となった。天正6年、伊東氏は島津氏に敗れ、島津氏家臣川上忠智が城主となった。 天正15年、豊臣秀吉の九州征伐後、筑前秋月城主秋月種実が日向串間へと移封になり、財部城は秋月氏の持城となった。その後、慶長9年、秋月種長は財部城へ居城を移し、慶長12年より財部城を三層天守を持つ近世城郭へと改修、三代種信の時にも大改修を行い、この時財部を「高鍋」へと改称した。以後、明治まで秋月氏2万7000石の居城として明治に至りました。 |

二の丸から石段の登城道を登ると、広々とした本丸へたどり着きます。本丸には御殿跡の礎石が所々に残されていて、本丸御殿の案内板がありました。

(写真をクリックすると大きくなります)===高鍋城説明板===|

高鍋城本丸、奥御殿は第三代藩主、種信公の延宝四年(1676年)に完成した。長峰御門(本丸北側)を過ぎると本丸の玄関があり、玄関を上がると藩主の集まる大広間がある。 その他藩主が藩臣とお逢いになる御書院、家老や奉行が藩政をとりおこなう家老所、奉行所などがあった。奥御殿が完成すると同時に藩主は二の丸の仮住居から転居され本格的な藩政の充実と発展に向かって邁進なされた。 ===現地説明版より=== |

今治城 (愛媛県) ― 2015年07月16日 04時42分24秒

名 称 : 今治城 (いまばりじょう) 別 名 : 吹上城 ・ 吹揚城

築城年間 : 慶長7年(1602年)

築城者 : 藤堂高虎

城 主 : 藤堂氏 ・ 松平(久松)氏

形 式 : 輪郭式平城(海城)

所在地 : 愛媛県今治市通町3-1-3

(click..play)

今治城は、築城の名手、藤堂高虎により慶長7年(1602年)に着工し同9年(1604年)に完成しました。堀に海水を引き入れる日本三大海城の一つで大規模な近世の平城でもあります。また日本で初めて層塔式天守が造られるなど、織豊期の城郭とは異なる革新的なものが認められます。

藤堂高虎は同時期に徳川家康の天下普請に乞われ、各地の築城の縄張りに関与していることから、今治城は徳川系(関ヶ原合戦以降)城郭の雛形と言われています。 築城当時は三重の堀があり、いわゆる総構えの城でありました。城の規模は現在の10倍以上であったと言われています。現存するのは本丸と二の丸、三の丸の城塁と幅約50mの内堀のみで昭和28年に愛媛県指定史跡「今治城跡」に指定されています。

現在の天守は、昭和55年に市制60周年を記念して再建されました。5層6階の天守には、武具・甲冑・刀剣など今治藩ゆかりの品が展示されています。御金櫓は昭和60年に、山里櫓は平成2年に市制70周年記念事業により再建されました。

さらに、平成16年から19年にかけて、今治城築城・開町400年祭の記念事業として、総鉄板張りの鉄御門及び武具櫓、東多聞櫓、西多聞櫓、東西控塀の一連の建造物並びに明治期に取り壊された桝形石垣が市民の寄付により再建されました。 これにより、築城当時の今治城の勇姿が400年ぶりに再現されました。

===現地説明板より===(click..play)

藤堂高虎公は、弘治2年(1556年)近江の国に生まれた。 羽柴秀長、豊臣秀吉などに仕えて宇和島・大洲8万石の大名となり、慶長5年(1600年)には関ヶ原の戦功によって、徳川家康から今治12万石を加増され、伊予半国20万3千石の領主となった。 今治城は、高虎公により慶長9年(1604年)に竣工を見た。三重の堀に海水を引き入れ、舟入りを持つ日本有数の海城である。五層の天守は層塔式で白漆喰が映え、近世城郭のモデルとされた。

築城に合わせて城下に町割りを行い、地名を今張から今治に改め、現代の今治市の原型がつくられた。 築城の名人と称された高虎公は、多くの天下普請の城を築き、慶長13年(1608年)伊勢・伊賀に転封された。 そして大坂の陣のあと、朝廷と幕府間の斡旋役を務めるなど徳川幕藩体制の基礎固めに大きく貢献し、寛永7年(1630年)75年の波乱の生涯を閉じた。

===現地碑文より=== (写真をクリックすると大きくなります)==今治城・南側石垣と内堀==中央の石垣は南隅櫓跡の石垣です。内堀石垣周囲には犬走りがあります。これは藤堂高虎築城の特徴です。地盤が脆弱な場所に築城する際に、圧力を分散させる為に造られたものです。水面に浮かんでいるようにみえます。

二の丸跡の東隅に立つ二重櫓です。この御金櫓は平成2年(1990年)に再建されました。 内部は武具や古美術品が展示されています。

(写真をクリックすると大きくなります)==御金櫓・多門櫓・武具櫓==二の丸御殿跡から鉄御門多聞櫓をみます。往時はこの多聞櫓と二の丸御殿の間に仕切り塀があり二の丸が東西に分かれていました。

(写真をクリックすると大きくなります)==二の丸桝形・多門櫓== (写真をクリックすると大きくなります)==鉄御門==この 鉄御門 は、二の丸の表門で、巨大な枡形や付随する多聞櫓によって厳重に守られていて、枡形に侵入した敵兵に対しては、門の上部を含め三方向から攻撃できる構造になっています。 平成19年(2007年)に櫓門や多聞櫓などを忠実に再現復元し、内部を公開しています。

この石は今治城で最大の石で、「縦、約2.4m横、約4.6m奥行約0.6m重さ約16.5トン材質、花崗岩」城主の権威を示すために目立つ場所に据えられた巨石(鏡岩)で、今治城の入り口の正面にあります。石の名前は、今治城の築城奉行と伝わる渡辺勘兵衛に因んだもので、江戸時代には既に「勘兵衛石」と呼ばれていました。

(写真をクリックすると大きくなります)==多門櫓・長塀内側(狭間)==左から多聞櫓、中央鉄御門、右隅武具櫓、内堀は幅30間(約60m)もあり二の丸に渡る土橋も長大です。

(写真をクリックすると大きくなります)==二の丸土橋==この土橋を行くと正面に今治城最大の勘兵衛石が目に入ります。左が多門櫓右側が鉄御門入り口そして武具櫓へ続く。

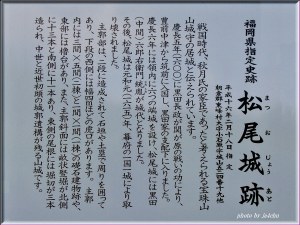

松尾城跡 (福岡県) ― 2014年10月07日 06時15分34秒

名 称 : 松尾城(まつおじょう) 別 名 : 小石原城

築城年間 : 不明

築城者 : 宝珠山、山城守

城 主 : 黒田(中間)六郎右衛門統胤

形 式 : 山 城

所在地 : 福岡県朝倉郡東峰村小石原字城山

(写真をクリックすると大きくなります)===松尾城跡===⇔ (click..play)

松尾城は、戦国時代、秋月氏の家臣であったと考えられる宝珠山、山城守の居城と伝えられています。慶長五年(1600年)に黒田長政が関ヶ原の戦いの功により、豊前中津から筑前に入国し、黒田家の支配下にはいりました。 慶長六年には、領内に六つの端城を設け、松尾城には、黒田(中間)六郎右衛門統胤(むねたね)が城代となりました。その後、松尾城は元和元年(1615)年、幕府の一国一城令により取り壊されました。 主郭部は、二段に造成されて、石垣や土塁で周りを囲ってあり、下段の西側には、幅4mほどの虎口があります。主郭内には三間X五間(二棟)と一間X一間(一棟)の礎石建物跡や、東部には櫓台があり、また、主郭斜面には畝状竪堀が北側に13本と南側に11本あり、東側の尾根には堀切が三本造られて、中世と近世初頭の城郭遺構が残る山城です。 |

虎 口⇒城の出入口で、大手門などの城門が備えられた場所です。

畝状竪堀⇒ 斜面に垂直に掘られた竪堀と、竪土塁を連続して配置 した堀です。敵兵の集団行動を阻害する為のものです。

堀 切⇒尾根方向に直行して設けた堀です。敵にとって最も安易な尾根からの進入を防ぐためのものです。

横矢掛け⇒城壁に追った敵兵に対して側面から攻撃するために石垣などを突き出した部分です。

松尾城は、筑前国の六端城のひとつに属し、豊前国と豊後国との国境近くに位置しています。戦国時代後期には、豊後国の武将大友宗麟が英彦山を占領する目的で、この松尾城や近接する二股城を攻撃するなど、領土を巡り攻防戦を繰り広げていました。

豊前国との国境は、ここより1kmほど東にある「行者杉の森」の中を走っています。両国は元禄13年(1700年)に国境争いを解決するために、行者堂の裏から二股山までの間に両国の境石を各一本背中合わせに建立しています。江戸時代の初め、松尾城の主郭東端に設けられたこの櫓台は、隣国の侵入を監視する役目を担っていたと思われます。

(写真をクリックすると大きくなります)===南側横矢掛け跡===現在地は、主郭南側城壁に造られた横矢掛け跡です。横矢は、城壁に近ずく敵を側面から攻撃する為に、城壁に突き出しを石垣で造った部分です。主郭北側城壁にも横矢掛けが見ることができます。

日向 佐土原城 (宮崎県) ― 2013年09月05日 07時40分29秒

名 称 : 佐土原城 (さどわらじょう) 別 名 : 田島城・鶴松城

築城年間 : 建武年間

築城者 : 田嶋休祐(たじまきゅうすけ)

主な改修者: 田嶋氏、伊東義祐、島津忠興

城 主 : 田嶋氏、伊東氏、島津氏

形 式 : 山 城

所在地 : 宮崎県宮崎市佐土原町上田島字追手

(写真をクリックすると大きくなります)===佐土原歴史資料館===|

日向 佐土原城 (田嶋城)

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(click..play)

佐土原城は、建武年間に伊東氏の一族、田島休祐によって築かれました。 その後、日向の国の大半を制した伊東義祐の隠居城となり、義祐によって城の規模も拡大されました。

その後 天正5年、伊東氏は島津義久に敗れ豊後に逃れた後、義久の実弟島津家久が城主となりました。 天正15年、豊臣秀吉の九州征伐後も家久が城主となることになったが、豊臣秀長が家久を恐れて密かに毒殺されたと云われている。

慶長5年、島津豊久(家久の子)が関ヶ原の合戦で戦死して一時天領となったが、慶長8年に島津以久が3万石を領して入封、以後明治まで領しその後。

寛永14年、4代忠高のときに山上の城郭を廃して山麓に居を移した。 さらに、明治3年に最後の城主忠寛が政庁を広瀬陣屋に移し、佐土原城を廃城としました。

佐土原城は、明治に広瀬陣屋へ移る時には堀も埋められ水田・畑となっていましたが、現在の発掘調査の結果、二の丸御殿跡に御殿を一部復元し歴史民族資料館「鶴松館」が建てられています。

また江戸時代初期に山頂部にあった曲輪群は破却されていますが、現在では史跡公園として整備されています。佐土原城は、本丸をはじめ5つの曲輪が階段的に配置された山城の縄張りで、最盛期には三層の天守が存在したことが発掘調査で確認されています。

(写真をクリックすると大きくなります)===二条城を参考にした鶴松館===宮崎市佐土原歴史資料館は、佐土原城二の丸居館の一部を復元した「鶴松館」(平成5年(1993年)6月開館)・同城御普請所跡に建設されました。この「鶴松館」では、掛け軸・屏風・鎧兜・刀剣といった佐土原島津家の調度品が展示されています。入館料は無料です。

ここは、藩主が日常政務をとる書院の外観を復元しています。内部は、古代から近現代にかけての佐土原の歴史をわかりやすく展示・解説しています。

(写真をクリックすると大きくなります)===築山枯山水式庭園===この庭は、発掘調査や文献などからも明確な資料は現れていないので、城館を引き立たせる庭、また学習の為の庭と言う考えを主体に現在まで培われた三大日本庭園様式の中から敷地を考慮し、平庭式及び茶庭式庭園を取り入れて整備したものです。

===現地説明版より===日向 綾 城 (宮崎県) ― 2013年09月01日 06時02分18秒

名 称 : 綾城 (あやじょう) 別 名 : 龍尾城

築城年間 : 元弘年間(1331年~1334年創築)

築城者 : 細川小四郎義門(ほそかわこしろうよしかど)

主な改修者 : 細川氏、伊東氏、島津氏

城 主 : 細川氏、伊東氏、島津氏

形 式 : 平山城

所在地 : 宮崎県東諸県郡綾町大字北俣

(写真をクリックすると大きくなります)===綾城遠望===|

日向 綾城 (龍尾城)

|

||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(click..play)

綾城のはじまりは、今からおよそ660年前の元弘年間(1331年~1334年)足利尊氏の家臣であった細川小四郎義門がこの地方に下向を命ぜられ、その子義遠が収納使として綾を領有し、綾に山城を構え、綾氏と称したころと考えられています。

綾氏は数代城主としてこの地方を治めていましたが、室町時代八代将軍義政のころ、都於郡城を根拠として日向の国の一大豪族となった伊東氏の家臣となりました。したがって、綾城も伊東氏48城の一つとなり島津氏と戦う伊東方の重要な役割を果たしました。

その後江戸時代の一国一城制度により廃止されるまでの二百七十余年、綾城は日向の国の山城のまもりとして、現在の綾城は昭和60年春日本城郭協会に中世山城の築城について考察を依頼し、数次の調査に基づいた考察により想定され、戦国初期城楼建造物として構築されました。

===現地綾城石碑より===天守閣には望楼型天守と層塔型天守があります。この綾城天守は望楼(見張り台)から発展したものと考えられています。望楼を入母屋造り(いりもやづくり)の屋根の上に載せ、防御力と攻撃力を高めた建造物が天守の源流であると言われています。

この綾城は木造であり、主柱は栂の75cm角材が使用されるなど当時を想わせる重厚な風格があります。綾城の規模は基礎 縦20m 横24m 構造 木造2層物見櫓付き 地上からの高さ19mで、城内は綾の歩みを知ることができる歴史資料館となっています。また 展示品は、多くの国の重要文化財に指定されている名刀を作った刀工、田中國廣作の名刀やその弟子、出羽大掾國路などの名刀の他、鎧甲などが展示されています。

(写真をクリックすると大きくなります)===綾城望楼からの綾の町並み===日出城(鬼門櫓) (大分県) ― 2013年01月26日 20時45分18秒

この隅櫓は、日出藩木下家の居城である日出城の本丸東北隅に築かれた二層二階櫓で、鬼門櫓とも呼ばれています。慶長六年(1601年)から翌二年にかけての日出城の築城とともに築かれたと考えられますが、史料上の初出は[豊後国日出城絵図(正保城絵図)]で、十七世紀中頃には構築されていたことを知ることができます。

隅櫓の特色は、櫓の東北隅を欠いた特異な構造にあります。当時、東北の方位は、禍を招く「鬼門」として忌み嫌われていたことから、これを除けるために隅を欠いたといわれています。こうした櫓は全国でも大変珍しく、日出城の他に例をみないといわれています。

明治四年(1871年)、廃藩置県により日出藩が廃止されると、明治四年(1875年)には本丸内の天守や櫓が競売に付せられ、次々と取り壊されていきました。しかし隅櫓はこれを免れ、山村羊太郎氏、南喜平氏を経て中村貢氏が所有し、大正10年(1921年)に下仁王(現東仁王)へ移築され、平成二十年(2008年)、中村家より日出町に寄付されました。===現地説明板より===

現在では工事中で櫓内部には入れません。一般公開は二月の中旬の予定との事でした。

(写真をクリックすると大きくなります)===日出城鬼門櫓二階屋根===

隅櫓の特色は、櫓の東北隅を欠いた特異な構造にあります。当時、東北の方位は、禍を招く「鬼門」として忌み嫌われていたことから、これを除けるために隅を欠いたといわれています。こうした櫓は全国でも大変珍しく、日出城の他に例をみないといわれています。

(写真をクリックすると大きくなります)===明治初期の鬼門櫓===

最近のコメント