今日はです

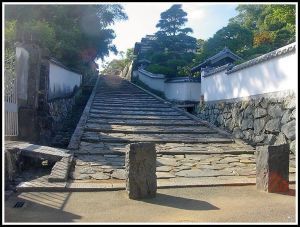

豊後 杵築城 ① ― 2008年09月01日 14時20分56秒

豊後 杵築城 ② ― 2008年09月01日 14時29分12秒

(click..play)

(写真をクリックすると大きくなります)

この杵築城は応永元年1394年、木付頼直が築城し、以後木付氏代々の居城となった。文禄2年1593年、文禄の役の際、大友義統が敵の大軍来襲の報せに前線から逃走し、秀吉によって改易され大友義統が自刃したと知り、城主・木付統直は切腹し木付氏は滅んだ。その後、前田玄以・杉原長房が城主となったが、慶長5年1600年関ヶ原合戦の戦功で丹後田辺城主細川忠興が中津城に入り、杵築城には重臣松井興長が城代となった。寛永9年1632年細川忠利が豊前小倉から肥後熊本に移封となり、城代松井氏も八代城へと移った。その後、小笠原忠知が4万石で入ったが、正保2年1645年三河吉田へ移り、替わって松平[能見]英親が豊後高田から3万7千石で入封した。以後、松平氏が12代続き明治を迎えました。

この杵築城は応永元年1394年、木付頼直が築城し、以後木付氏代々の居城となった。文禄2年1593年、文禄の役の際、大友義統が敵の大軍来襲の報せに前線から逃走し、秀吉によって改易され大友義統が自刃したと知り、城主・木付統直は切腹し木付氏は滅んだ。その後、前田玄以・杉原長房が城主となったが、慶長5年1600年関ヶ原合戦の戦功で丹後田辺城主細川忠興が中津城に入り、杵築城には重臣松井興長が城代となった。寛永9年1632年細川忠利が豊前小倉から肥後熊本に移封となり、城代松井氏も八代城へと移った。その後、小笠原忠知が4万石で入ったが、正保2年1645年三河吉田へ移り、替わって松平[能見]英親が豊後高田から3万7千石で入封した。以後、松平氏が12代続き明治を迎えました。

豊後 杵築城 ③ ― 2008年09月01日 14時32分48秒

(click..play)

(写真をクリックすると大きくなります)

杵築城説明板

建長2年(1250)大友氏二代親秀の六男親重は、豊後国速見郡武者所として、八坂郷木付荘に封ぜられ、地名の木付を氏として、竹ノ尾の高台に築城し竹ノ尾城にいった。木付氏四代頼直のとき城を現在地の城山に移築、応永元年1394年九月竣工、木付城と名づけた。木付城を別の名を台山城・臥牛城また勝山城とも呼ばれるが、台山とは八坂川、高山川の合流地点に突出した台地に由来し臥牛は台山の地形が牛の寝た姿に似ていることによる。勝山城のいわれは木付16代鎮直の時代島津義弘軍の攻城を受けたが天正15年1587年二月これを撃退勝利をおさめた武功にあやかるものである。さて文禄2年1593年木付氏滅亡後、藩主の交代相つぎ正保2年1645年松平英親が転封されてより明治に致るまで松平氏の冶藩下に栄えた。杵築の地名は正徳2年1712年八月徳川六代将軍家宣下賜の朱印状に木付の文字が杵築と書かれたことによる。

杵築城説明板より

建長2年(1250)大友氏二代親秀の六男親重は、豊後国速見郡武者所として、八坂郷木付荘に封ぜられ、地名の木付を氏として、竹ノ尾の高台に築城し竹ノ尾城にいった。木付氏四代頼直のとき城を現在地の城山に移築、応永元年1394年九月竣工、木付城と名づけた。木付城を別の名を台山城・臥牛城また勝山城とも呼ばれるが、台山とは八坂川、高山川の合流地点に突出した台地に由来し臥牛は台山の地形が牛の寝た姿に似ていることによる。勝山城のいわれは木付16代鎮直の時代島津義弘軍の攻城を受けたが天正15年1587年二月これを撃退勝利をおさめた武功にあやかるものである。さて文禄2年1593年木付氏滅亡後、藩主の交代相つぎ正保2年1645年松平英親が転封されてより明治に致るまで松平氏の冶藩下に栄えた。杵築の地名は正徳2年1712年八月徳川六代将軍家宣下賜の朱印状に木付の文字が杵築と書かれたことによる。

杵築城説明板より

豊後 杵築城 ④ ― 2008年09月01日 14時37分12秒

豊後 杵築城 ⑤ ― 2008年09月01日 14時42分33秒

豊後 杵築城 ⑥ ― 2008年09月01日 14時51分58秒

(写真をクリックすると大きくなります)

(click..play)

杵築城絵図

沿 革 杵築市は和銅6年(約1200年前)の豊後風土記によると、八坂郷と安岐の一部を包含していた。城下町形成の始めは、鎌倉時代に八坂郷木付の庄に、大友氏の一族大友親重[入部してから木付氏に改めた。約700年前]が鴨川に竹の尾城を築いたが、145年後の応永元年、四代木付頼直に至り、今の城山公園に築城して移った。それから、約180年後の文禄2年に、木付氏も宗家大友氏の滅亡の時、殉死して終わりを告げた。爾来50年間は前田、杉原、早川、細川、小笠原の諸侯が相次いで居城したが正保2年松平英親が豊後高田から転封されるに及び、明治4年の廃藩置県まで約230年、松平氏による泰平の世が続きました。

杵築城絵図

沿 革 杵築市は和銅6年(約1200年前)の豊後風土記によると、八坂郷と安岐の一部を包含していた。城下町形成の始めは、鎌倉時代に八坂郷木付の庄に、大友氏の一族大友親重[入部してから木付氏に改めた。約700年前]が鴨川に竹の尾城を築いたが、145年後の応永元年、四代木付頼直に至り、今の城山公園に築城して移った。それから、約180年後の文禄2年に、木付氏も宗家大友氏の滅亡の時、殉死して終わりを告げた。爾来50年間は前田、杉原、早川、細川、小笠原の諸侯が相次いで居城したが正保2年松平英親が豊後高田から転封されるに及び、明治4年の廃藩置県まで約230年、松平氏による泰平の世が続きました。

最近のコメント