今日はです

天草 富岡城 ⑪ ― 2008年09月14日 16時57分20秒

天草 富岡城 ⑫ ― 2008年09月14日 16時59分16秒

(click..play)

(写真をクリックすると大きくなります)

富岡城は慶長6年(1601年)に天草の領主となった、肥前唐津藩の寺沢志摩守広高によって慶長7年(1602年)頃から築かれました。その後、山崎家冶の私領時代、鈴木重成、重辰代官の天領時代を経て、戸田忠昌の私領時代に、城が壊されました。それ以後は、明治まで天領として三の丸むに代官役所が置かれました。富岡城は、城歴のなかでね特筆すべき事があります。寛永14年1637年に起こった、島原の乱、(天草・島原の乱)に巻き込まれ、幕府側の拠点として、一揆勢の攻撃目標になりました。唐津藩の必死の守りにより落城しなかったため、一揆勢は、華北町坂瀬川から船で原城へ向かうことになりました。この事が結果として乱の早期終結に繋がり、その後の徳川政権の安定に大きく寄与する事となったと思われます。乱の鎮圧後、築城の名手と謡われた山崎氏が、天草へ送り込まれ、多額の資金を与えられ城の大規模修理と縄張り拡大が行われました。この時期、幕府は海外列強の侵略を恐れ、鎖国政策を進めておりました。そのため、幕府は外洋に面した富岡城を整備し、万が一、海外列強が攻めてきたときの国諜戦線上の守りの城として位置付けていたのではないでしょうか。時代が降った寛文10年1670年に戸田氏により富岡城は破城されました。富岡城の城としての役割は約70年ですが、破城後は三の丸に代官所が設置され、幕末まで天草の行政の中心としての役割をはたしました。

* 富岡城二の丸から出丸を望む。*

富岡城は慶長6年(1601年)に天草の領主となった、肥前唐津藩の寺沢志摩守広高によって慶長7年(1602年)頃から築かれました。その後、山崎家冶の私領時代、鈴木重成、重辰代官の天領時代を経て、戸田忠昌の私領時代に、城が壊されました。それ以後は、明治まで天領として三の丸むに代官役所が置かれました。富岡城は、城歴のなかでね特筆すべき事があります。寛永14年1637年に起こった、島原の乱、(天草・島原の乱)に巻き込まれ、幕府側の拠点として、一揆勢の攻撃目標になりました。唐津藩の必死の守りにより落城しなかったため、一揆勢は、華北町坂瀬川から船で原城へ向かうことになりました。この事が結果として乱の早期終結に繋がり、その後の徳川政権の安定に大きく寄与する事となったと思われます。乱の鎮圧後、築城の名手と謡われた山崎氏が、天草へ送り込まれ、多額の資金を与えられ城の大規模修理と縄張り拡大が行われました。この時期、幕府は海外列強の侵略を恐れ、鎖国政策を進めておりました。そのため、幕府は外洋に面した富岡城を整備し、万が一、海外列強が攻めてきたときの国諜戦線上の守りの城として位置付けていたのではないでしょうか。時代が降った寛文10年1670年に戸田氏により富岡城は破城されました。富岡城の城としての役割は約70年ですが、破城後は三の丸に代官所が設置され、幕末まで天草の行政の中心としての役割をはたしました。

* 富岡城二の丸から出丸を望む。*

天草 富岡城 ⑬ ― 2008年09月14日 17時48分55秒

天草 富岡城 ⑭ ― 2008年09月14日 17時51分15秒

(click..play)

(写真をクリックすると大きくなります)

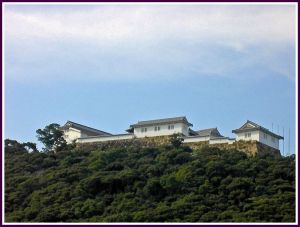

富岡城模擬櫓

====山崎家冶の時代について==== 乱後、天草は山崎家治に与えられました(寛永15年(1638)4月15日)。山崎氏は城郭の修築に着手し、百間塘を築造しました。『天草嶋富岡地勢要図』は百間塘について「一、土手、長九十六間、横四間、高四間半、但石垣之分、百間土手ト唱」と記しています。袋池ができましたが、これは以後、内堀の役目を果たす事になります。さらに新しく、堀切脇に大手門を築造して、大手門を境に北側を城内、南側を城外としました。寛永18年(1641)の夏に修築が終了しましたが、同時に山崎氏は讃岐丸亀)に転封となりました。

富岡城模擬櫓

====山崎家冶の時代について==== 乱後、天草は山崎家治に与えられました(寛永15年(1638)4月15日)。山崎氏は城郭の修築に着手し、百間塘を築造しました。『天草嶋富岡地勢要図』は百間塘について「一、土手、長九十六間、横四間、高四間半、但石垣之分、百間土手ト唱」と記しています。袋池ができましたが、これは以後、内堀の役目を果たす事になります。さらに新しく、堀切脇に大手門を築造して、大手門を境に北側を城内、南側を城外としました。寛永18年(1641)の夏に修築が終了しましたが、同時に山崎氏は讃岐丸亀)に転封となりました。

天草 富岡城 ⑮ ― 2008年09月14日 17時53分13秒

(click..play)

(写真をクリックすると大きくなります)

富岡城本丸入り口門

===鈴木重成と重辰の代官時代について=== 天草は天領となり、寛永18年1641年9月20日、鈴木重成が代官として赴任しました。鈴木重成は、郡を十組八十六ケ村に分割して、各組に大庄屋・年寄・百姓代を設置しました。さらに、富岡城下町の町割を行い、町政を確立しました。重成は・天草の実情から石高4万2千石は高すぎるとして石高の半減を訴え出て、江戸で自刃したと言われています。一方で、重成の兄で禅僧の正三は郡民の教化善導にあたりました。重成の没後、鈴木重辰が明暦元年1655年から寛文4年1664年まで代官を務めています。

富岡城本丸入り口門

===鈴木重成と重辰の代官時代について=== 天草は天領となり、寛永18年1641年9月20日、鈴木重成が代官として赴任しました。鈴木重成は、郡を十組八十六ケ村に分割して、各組に大庄屋・年寄・百姓代を設置しました。さらに、富岡城下町の町割を行い、町政を確立しました。重成は・天草の実情から石高4万2千石は高すぎるとして石高の半減を訴え出て、江戸で自刃したと言われています。一方で、重成の兄で禅僧の正三は郡民の教化善導にあたりました。重成の没後、鈴木重辰が明暦元年1655年から寛文4年1664年まで代官を務めています。

最近のコメント