今日はです

萩 城跡 ① ― 2008年08月25日 09時39分17秒

(click..play)

(写真をクリックすると大きくなります)

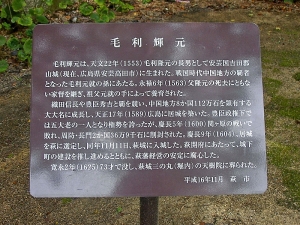

毛利輝元像

毛利輝元は、1553年(1553天文二十二年) 毛利隆元(たかもと)の長男として 安芸国(今の広島県の一部)の吉田にある 郡山城(こおりやまじょう) に生まれました。 輝元の祖父は、戦国時代に活躍した武将の毛利元就(もとなり) です。 輝元が十歳のときに、父の隆元が亡くなりましたので、祖父の元就の手によって育てられました。 その後、輝元は、織田信長や豊臣秀吉と天下を競うほどの 大大名までに成長しました。 関ヶ原の戦いまでは、 安芸・備後(あき びんご) (今の広島県)、 周防・長門(すおう ながと)、 石見・出雲・隠岐(今の島根県)、 それに備中 (今の岡山県)の半分と 伯耆( ほうき ) (今の烏取県)の半分、合わせて百十二万石もの領地をもっていました。 輝元が萩に城と城下町を築く以前に、広島でも、城と城下町を築いたことは以外に知られていません。 1589年(天正十七年)居城を築かれる前の広島は、五ヶ村とよばれる小さな漁村でした。 広島という地名は、輝元が名付けたものです。

毛利輝元は、1553年(1553天文二十二年) 毛利隆元(たかもと)の長男として 安芸国(今の広島県の一部)の吉田にある 郡山城(こおりやまじょう) に生まれました。 輝元の祖父は、戦国時代に活躍した武将の毛利元就(もとなり) です。 輝元が十歳のときに、父の隆元が亡くなりましたので、祖父の元就の手によって育てられました。 その後、輝元は、織田信長や豊臣秀吉と天下を競うほどの 大大名までに成長しました。 関ヶ原の戦いまでは、 安芸・備後(あき びんご) (今の広島県)、 周防・長門(すおう ながと)、 石見・出雲・隠岐(今の島根県)、 それに備中 (今の岡山県)の半分と 伯耆( ほうき ) (今の烏取県)の半分、合わせて百十二万石もの領地をもっていました。 輝元が萩に城と城下町を築く以前に、広島でも、城と城下町を築いたことは以外に知られていません。 1589年(天正十七年)居城を築かれる前の広島は、五ヶ村とよばれる小さな漁村でした。 広島という地名は、輝元が名付けたものです。

萩 城跡 ② ― 2008年08月25日 09時45分22秒

(click..play)

毛利輝元は、天文22年(1553)毛利隆元の長男として安芸国吉田郡山城(現在広島県安芸高田市)に生まれました。 戦国時代中国地方の覇者となった毛利元就の孫にあたります。 永禄6年(1563)父隆元の死去にともない家督を継ぎ、祖父元就の手によって養育された。 織田信長や豊臣秀吉と覇を競い、中国地方8か国112万石を領有する大大名に成長し、 天正17年(1589)広島に居城を築きました。 豊臣政権下では五大老の一人となり権勢を誇ったが、慶長5年(1600)関ヶ原の戦いで破れ、 周防・長門2か国36万9千石にさ削封され、慶長9年(1604)、居城を萩に選定し、同年11月11日、萩城に入城。 萩開府にあたって、城下町の建設を推し進めるとともに、萩藩経営の安定に腐心しました。 寛永2年(1625)73才で没し、萩城三の丸(堀内)の天樹院に葬られました。

毛利輝元は、天文22年(1553)毛利隆元の長男として安芸国吉田郡山城(現在広島県安芸高田市)に生まれました。 戦国時代中国地方の覇者となった毛利元就の孫にあたります。 永禄6年(1563)父隆元の死去にともない家督を継ぎ、祖父元就の手によって養育された。 織田信長や豊臣秀吉と覇を競い、中国地方8か国112万石を領有する大大名に成長し、 天正17年(1589)広島に居城を築きました。 豊臣政権下では五大老の一人となり権勢を誇ったが、慶長5年(1600)関ヶ原の戦いで破れ、 周防・長門2か国36万9千石にさ削封され、慶長9年(1604)、居城を萩に選定し、同年11月11日、萩城に入城。 萩開府にあたって、城下町の建設を推し進めるとともに、萩藩経営の安定に腐心しました。 寛永2年(1625)73才で没し、萩城三の丸(堀内)の天樹院に葬られました。

萩 城跡 ③ ― 2008年08月25日 09時48分25秒

萩 城跡 ④ ― 2008年08月25日 09時50分33秒

(click..play)

(写真をクリックすると大きくなります)

ここ萩城は慶長9年(1604)に毛利輝元が指月山麓に築城したことから、別名指月城とも呼ばれ、山麓の平城と山頂の山城とを合わせた平山城で、本丸、二の丸、三の丸、詰丸からなっていた。明治7年(1874)、天守閣、矢倉などの建物は全て解体され、現在は石垣と堀の一部が昔の姿をとどめ、ここ一帯は国の史跡に指定されている。旧本丸跡に歴代藩主を祀る志都岐山神社が創建された際、総面積約20万㎡の境内が指月公園として整備された。城跡の構造をよく残していることが特徴で、園内には天守閣跡、花江茶亭、梨羽家茶室、旧福原家書院、万歳橋、東園などの旧跡があり、また県の天然記念物に指定されているミドリヨシノを始め、600本余りのソメイヨシノが春に咲き誇り観光客を楽しみさせています。

ここ萩城は慶長9年(1604)に毛利輝元が指月山麓に築城したことから、別名指月城とも呼ばれ、山麓の平城と山頂の山城とを合わせた平山城で、本丸、二の丸、三の丸、詰丸からなっていた。明治7年(1874)、天守閣、矢倉などの建物は全て解体され、現在は石垣と堀の一部が昔の姿をとどめ、ここ一帯は国の史跡に指定されている。旧本丸跡に歴代藩主を祀る志都岐山神社が創建された際、総面積約20万㎡の境内が指月公園として整備された。城跡の構造をよく残していることが特徴で、園内には天守閣跡、花江茶亭、梨羽家茶室、旧福原家書院、万歳橋、東園などの旧跡があり、また県の天然記念物に指定されているミドリヨシノを始め、600本余りのソメイヨシノが春に咲き誇り観光客を楽しみさせています。

最近のコメント