今日はです

豊後高田粟島公園 ― 2009年04月02日 14時00分29秒

(写真をクリックすると大きくなります)

(click..play) ◇◇◇あわしま公園◇◇◇

(C) Script by

ja4chu

(click..play)

この粟島公園は豊後高田市臼野の国道213号線沿いにあります。 この場所は日本の夕陽百選にも選ばれている真玉海岸に面し、 近くには縁結びの神様といわれる粟島神社があります。 この公園にある展望台からの眺望は素晴らしい、 今は菜の花が一面に咲き乱れ、黄色く輝いている。 又海側にはコバルトブルーの海が広がります。 この先にはリゾートキャンプ場もありいまからは行楽客が多くなるでしょ う。

===あわしま公園展望台より===桜の日出城趾と鏝絵 ― 2009年04月04日 13時23分08秒

(写真をクリックすると大きくなります)===現地説明版===

(click..play)◇◇◇日出城趾 (暘谷城趾)◇◇◇

◇慶長六年(1601年)日出藩、初代藩主、木下延俊は入国後直ちに築城にかかり、翌年八月には大方の普請ができ入城した。城の縄張り(設計)は細川忠興が行い、石垣の構築は家臣で築城の名手穴生理右衛門が野面積みで築き、木材は鹿鳴越の大木を用いたといわれる。

別名暘谷城とよばれ、三代藩主、木下俊長が中国古書「淮南子」より引用し命名したといわれる。

本丸には三層の天守閣をはじめ、二層の櫓五箇所・平櫓が築かれ、これを中心に二の丸・三の丸・外郭と三重の構えを備え、外郭には武家屋敷や民家を取り入れた。明治七年(1874年)大分県は城内建物を競売に付し取り壊したが、その一つ隅櫓(鬼門櫓)は町内仁王地区へと移築され現存している。

本丸下の海岸は俗に「城下海岸」と呼ばれ、眺望絶佳、大分県百景、別府八景の一つに指定されている。この海中の真清水が湧く一帯は、

「城下かれい」の名で知られるマコガレイの棲息地となっている。

(C) Script by

ja4chu

◇◇◇鏝 絵「こてえ」◇◇◇

(click..play)

(click..play)

◇現地説明版より◇

◇鏝絵は漆喰彫刻・左官絵・鏝掛け・蔵飾りなどとも呼ばれ、大分県内には多くの鏝絵が残っている。その数は七百軒・千四百点を数え、その数と民族性に於いて、日本一の名を欲しいままにしている。なかでも日出町の青柳鯉市・長市・親子を中心とする職人の豊かな感性と職人気質の手技は、独自の世界を創り上げている。青柳鯉市は、天保10年(1839)に日出後川の日出藩普請方左官、脇儀市の五男として生まれ、万延元年に青柳家の養子となります。長じて、父・儀市より左官業を学び、後に江戸に出て修行することになります。このとき、鯉市は江戸城内の仕事場や町中で長八の仕事を目にすることができ、大きな影響を受けたと思われます。その後、鯉市は帰藩し、御用左官として仕えるようになります。明治維新後は、それまでの技術を生かして町場の職人になり、鏝絵の普及に努めました。 このようにして、長八の鏝絵は大分へ伝わり、鯉市の子長市や、弟子の藤居銀治らに伝えられていきました。大分での鏝絵の流行は明治10年代に始まり、20~30年代に最盛期を迎えます。現在の日出町から杵築市や山香町、さらに隣接する宇佐市や院内町、安心院町などに広がっていきました。

大分県一心寺の八重ざくら ― 2009年04月12日 09時30分39秒

(click..play)

===現地由来書石碑より===

旧円融寺庭園① ― 2009年04月18日 10時10分30秒

(写真をクリックすると大きくなります)===現地説明版===

(click..play)◇◇◇旧円融寺庭園説明版◇◇◇

この庭園は、承応元年(1652年)大村四代藩主大村純長が創建した天台宗の松林山大乗院円融寺の本堂及び書院の裏庭として作庭されたものです。庭園は東西50mに及ぶ斜面を利用し、三尊方式の石組を基本として、青石を主材とした立石をもって造形美を強く表しています。 中央寄りの左手上方に巨石を据えて一番高い主山が築かれ、これを中心として斜面全般に400余個にのぼる石を、三尊方式の石組で連続手法的に構成して豪華に展開しています。白い玉石は水の流れを表し、地形の起伏に従って作り出した枯滝、枯流等によって、山水画的な造形が髄所に見られます。優雅さと豪華さを備え、巨石を数多く使用し、三尊方式による石組は桃山時代様式を色濃く表現していると言われ、その規模の雄大さと傑出した石組は名園としての価値が高く、昭和51年に国の名勝に指定されました。

===現地説明版より===

(click..play)

この庭園は、承応元年(1652年)大村四代藩主大村純長が創建した天台宗の松林山大乗院円融寺の本堂及び書院の裏庭として作庭されたものです。庭園は東西50mに及ぶ斜面を利用し、三尊方式の石組を基本として、青石を主材とした立石をもって造形美を強く表しています。 中央寄りの左手上方に巨石を据えて一番高い主山が築かれ、これを中心として斜面全般に400余個にのぼる石を、三尊方式の石組で連続手法的に構成して豪華に展開しています。白い玉石は水の流れを表し、地形の起伏に従って作り出した枯滝、枯流等によって、山水画的な造形が髄所に見られます。優雅さと豪華さを備え、巨石を数多く使用し、三尊方式による石組は桃山時代様式を色濃く表現していると言われ、その規模の雄大さと傑出した石組は名園としての価値が高く、昭和51年に国の名勝に指定されました。

===現地説明版より===

旧円融寺庭園② ― 2009年04月18日 10時20分11秒

(写真をクリックすると大きくなります)===旧円融寺庭園===

◇◇◇旧円融寺庭園◇◇◇

(click..play)

円融寺は、承応元年(1652年)に4代藩主大村純長によって、徳川家歴代将軍の霊を祀るため創建された寺です。明治になって廃寺となり、現在は大村護国神社となっています。また境内には三十七士の碑すぐそばには春日神社などがあります。 境内奥の斜面には、江戸時代初期様式で造られた庭園が残されています。庭園は東西50mに及ぶ斜面を利用し、三尊方式の石組を基本として、青石を主材とした立石をもって造形美を強く表しています。 立石を組み合わせた枯山水の庭園で、その規模の雄大さと傑出した石組は名園としての価値が高く、昭和51年に国の名勝に指定されました。

円融寺は、承応元年(1652年)に4代藩主大村純長によって、徳川家歴代将軍の霊を祀るため創建された寺です。明治になって廃寺となり、現在は大村護国神社となっています。また境内には三十七士の碑すぐそばには春日神社などがあります。 境内奥の斜面には、江戸時代初期様式で造られた庭園が残されています。庭園は東西50mに及ぶ斜面を利用し、三尊方式の石組を基本として、青石を主材とした立石をもって造形美を強く表しています。 立石を組み合わせた枯山水の庭園で、その規模の雄大さと傑出した石組は名園としての価値が高く、昭和51年に国の名勝に指定されました。

旧円融寺庭園③ ― 2009年04月18日 10時26分06秒

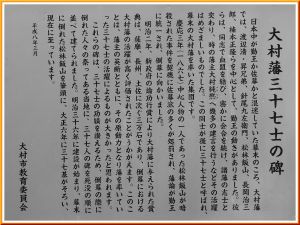

(写真をクリックすると大きくなります)=大村藩三十七士の碑説明板=

(click..play)◇◇◇大村藩三十七士の碑説明板◇◇◇

日本中が勤王か佐幕かと混迷していた幕末のころ、大村藩では、渡辺清・昇兄弟、針尾九左衛門、松林飯山、長岡治三郎、楠本正隆らを中心として、勤王の動きがありました。彼らは、同志で血盟を結び、密かに会合を続け、諸藩の志士と交わり、時の藩主大村純熈へ幾多の健言を行うなどその活躍はめざましいものでした。この同志が後に三十七士と呼ばれ、幕末の大村藩を率いた集団です。慶応3年(1867年)中心人物の一人であった松林飯山、が暗殺された事件を契機に佐幕派の多くが処刑され、藩論が勤王に統一され、倒幕に向かいました。明治2年、新政府の論功行賞により大村藩に与えられた賞典は、薩摩、長州、土佐に次ぐ三万石であり、倒幕における大村藩の活躍が高く評価されたことがうかがえます。このことは、藩主の英断とともに、その原動力となり藩を率いていった三十七士の活躍によるものが大きかったと思われます。これらの碑は、三十七士の功績を讃えるため、倒幕の際に倒れた人々の祭ってある当地に、三十七人の碑を死没の順に並べて建てられました。明治36年に建設が始まり、幕末に倒れた松林飯山を筆頭に、大正6年に三十七基がそろい、現在に至っています。

===現地説明板より===

(click..play)

日本中が勤王か佐幕かと混迷していた幕末のころ、大村藩では、渡辺清・昇兄弟、針尾九左衛門、松林飯山、長岡治三郎、楠本正隆らを中心として、勤王の動きがありました。彼らは、同志で血盟を結び、密かに会合を続け、諸藩の志士と交わり、時の藩主大村純熈へ幾多の健言を行うなどその活躍はめざましいものでした。この同志が後に三十七士と呼ばれ、幕末の大村藩を率いた集団です。慶応3年(1867年)中心人物の一人であった松林飯山、が暗殺された事件を契機に佐幕派の多くが処刑され、藩論が勤王に統一され、倒幕に向かいました。明治2年、新政府の論功行賞により大村藩に与えられた賞典は、薩摩、長州、土佐に次ぐ三万石であり、倒幕における大村藩の活躍が高く評価されたことがうかがえます。このことは、藩主の英断とともに、その原動力となり藩を率いていった三十七士の活躍によるものが大きかったと思われます。これらの碑は、三十七士の功績を讃えるため、倒幕の際に倒れた人々の祭ってある当地に、三十七人の碑を死没の順に並べて建てられました。明治36年に建設が始まり、幕末に倒れた松林飯山を筆頭に、大正6年に三十七基がそろい、現在に至っています。

===現地説明板より===

旧円融寺庭園④ ― 2009年04月18日 10時26分46秒

(写真をクリックすると大きくなります)===大村三十七士の碑===

(click..play)◇◇◇大村三十七士の碑◇◇◇

日本中が勤王か佐幕かと混迷していた幕末のころ、大村藩では、渡辺清・昇兄弟、針尾九左衛門、松林飯山、長岡治三郎、楠本正隆らを中心として、勤王の動きがありました。彼らは、同志で血盟を結び、密かに会合を続け、諸藩の志士と交わり、時の藩主大村純熈へ幾多の健言を行うなどその活躍はめざましいものでした。この同志が後に三十七士と呼ばれ、幕末の大村藩を率いた集団です。慶応3年(1867年)中心人物の一人であった松林飯山、が暗殺された事件を契機に佐幕派の多くが処刑され、藩論が勤王に統一され、倒幕に向かいました。明治2年、新政府の論功行賞により大村藩に与えられた賞典は、薩摩、長州、土佐に次ぐ三万石であり、倒幕における大村藩の活躍が高く評価されたことがうかがえます。このことは、藩主の英断とともに、その原動力となり藩を率いていった三十七士の活躍によるものが大きかったと思われます。これらの碑は、三十七士の功績を讃えるため、倒幕の際に倒れた人々の祭ってある当地に、三十七人の碑を死没の順に並べて建てられました。明治36年に建設が始まり、幕末に倒れた松林飯山を筆頭に、大正6年に三十七基がそろい、現在に至っています。

(click..play)

日本中が勤王か佐幕かと混迷していた幕末のころ、大村藩では、渡辺清・昇兄弟、針尾九左衛門、松林飯山、長岡治三郎、楠本正隆らを中心として、勤王の動きがありました。彼らは、同志で血盟を結び、密かに会合を続け、諸藩の志士と交わり、時の藩主大村純熈へ幾多の健言を行うなどその活躍はめざましいものでした。この同志が後に三十七士と呼ばれ、幕末の大村藩を率いた集団です。慶応3年(1867年)中心人物の一人であった松林飯山、が暗殺された事件を契機に佐幕派の多くが処刑され、藩論が勤王に統一され、倒幕に向かいました。明治2年、新政府の論功行賞により大村藩に与えられた賞典は、薩摩、長州、土佐に次ぐ三万石であり、倒幕における大村藩の活躍が高く評価されたことがうかがえます。このことは、藩主の英断とともに、その原動力となり藩を率いていった三十七士の活躍によるものが大きかったと思われます。これらの碑は、三十七士の功績を讃えるため、倒幕の際に倒れた人々の祭ってある当地に、三十七人の碑を死没の順に並べて建てられました。明治36年に建設が始まり、幕末に倒れた松林飯山を筆頭に、大正6年に三十七基がそろい、現在に至っています。

旧円融寺庭園⑤ ― 2009年04月18日 10時29分14秒

(写真をクリックすると大きくなります)=旧円融寺庭園にある大村護国神社の御社=

(click..play)◇◇◇旧円融寺庭園にある大村護国神社の御社◇◇◇

明治元年に大村藩主純熈は、明治維新達成に殉じた志士たちを祭るために、もともと合った天台宗円融寺を解体して、招魂社を建立しました。この神社を旌忠塋といいます。後に、その後の戦争の戦没者を祭り、昭和41年「大村護国神社」と改められました。 境内には、戊辰戦争戦没者の慰霊碑23基、大村勤皇三十七士の碑などが建てられました。社殿裏手の山畦から、昭和44年に旧円融寺時代の庭園が発見され、江戸時代初期の様式で九州屈指の庭園であることが判明。昭和51年に、国指定名勝に指定されました。

(click..play)

明治元年に大村藩主純熈は、明治維新達成に殉じた志士たちを祭るために、もともと合った天台宗円融寺を解体して、招魂社を建立しました。この神社を旌忠塋といいます。後に、その後の戦争の戦没者を祭り、昭和41年「大村護国神社」と改められました。 境内には、戊辰戦争戦没者の慰霊碑23基、大村勤皇三十七士の碑などが建てられました。社殿裏手の山畦から、昭和44年に旧円融寺時代の庭園が発見され、江戸時代初期の様式で九州屈指の庭園であることが判明。昭和51年に、国指定名勝に指定されました。

春日神社① ― 2009年04月18日 10時30分25秒

(写真をクリックすると大きくなります)===現地説明版===

(click..play)

◇◇◇春日神社由来◇◇◇

春日神社由来 当社は、江戸時代初期、寛永17年(1640年)藩主大村丹後守藤原純信が、春日大明神と称して創建されたものであります。先代の民部大輔純頼の室寿徳院が、嫡子純信の病気平伏と遺跡相続ができるよう、京都の春日社に祈願成就ができたので、草場の丘の現在地に勧請されたのであります。御厨大和守忠師が神職となり、子孫代々宮司として勤められました。神殿は、惣朱塗、千木鰹木造銅、舞殿、拝殿、ともに瓦茸となっておりました。神官御厨彝願いを捧げて奉つたので、万廷元年(1860年)朝廷より正一位神階を贈られ、大村の惣社号を授けられ、本朝勅宣の神社に列せられました。春日社は、大村家代々の祖神として、武運長久のため領内の太平を祈願してきました。明治三年(1870年)大村藩神社改正に当たり、春日神社と改称され明治七年五月旧久原分地区(旧大村の内田川から東方=片町を除く=)の氏神として村社となりましたが昭和二十年太平洋戦争後は、神社法規の改革に伴って宗教法人として認められ現在も旧久原分地区の氏神として祭られております。祭神は、タケノミカツチノミコト、フツヌシノミコト、アメノコヤネノミコト、ヒメノオオカミ、で副祭に大村家の先祖大職官藤原鎌足公があります。また、合神に三輪大神(大国主命)愛宕大神(ホムスビノミコト)があります。

===現地説明版より===

(click..play)

===現地説明版より===

最近のコメント